2020年11月アーカイブ

小さなことからコツコツと

昨日、いつもより遅い時間に園を出ました。

すぐ北側の団地の公園の道路際にもみじの木が一本。そばには街灯があり、まるでライトアップされているようで、赤い色がいっそう引き立って見えました。

昨日は暗くて気付かなかったのですが、今朝近所のコンビニで買い物をして園に向かう道沿いの木々も赤、オレンジ、黄、緑と色づいていました。以外に身近に錦秋の秋があることに改めて気付きました。

今週土曜日の作品展の作品制作はほぼできたので、12月に行う保育参観の音楽会練習が始まりました。

年中組さんの練習を見ました。楽器はトライアングル、タンバリン、カスタネット、鈴の4グループに分かれ、円形に並んでいました。持ち方を教えてもらい、たたき方の基本を教えてもらいました。

次は、合奏の基本練習です。それぞれの楽器の奏法で、「トマト」のリズムを演奏していきます。「ト、マ、ト」(タッ、タッ、タン)とトライアングルから。「ティン、ティン、ティン」可愛らしい音色です。次にタンバリン。「パン、パン、パン!」はっきり切れのいい音です。次にカスタネット。「カッ、カッ、カッ」歯切れのいい音が響きます。次は鈴。「シャン、シャン、シャン」サンタさんのトナカイのそりがやって来そうな暖かい音です。

言葉でのリズム指導は、覚えやすくリズムが取りやすい指導です。面白いな、なるほどなと思った指導がありました。先生がカスタネットの子ども達に音が鳴らないよう、「ハンバーグの手で持とうね。」と声をかけました。なるほど、カスタネットの間に親指をハンバーガーの肉を挟む様に持たせる。もちろん音がなりません。とても分かりやすいです。

次に、先生の合図で、どの楽器も一斉にガチャガチャガチャガチャと速い音の連打をさせます。先生が「5,4,3,2,1」と数を数えると、ピタッと音が止まりました。あとは、シーン…

もう一度、「5,4,3,2,1」ピタッ、シーン…

すばらしい。もう合奏の基本ができています。

子ども達が分かりやすく、できたという実感を持って次へ進む、このような積み重ねが楽器を通して表現をしていくことにつながるのですね。

次の練習が楽しみです。

今日は天気もぽかぽか陽気で、年長組さんは園庭でお弁当を食べました。大きなブルーシートを敷いて、ピクニック気分で広がって座り、おいしく食べました。とても開放的でした。

子ども達はとてもお行儀よく、穏やかでゆったりとした感じなのが印象的でした。

今度は年長組さんの音楽会の練習もレポートします。

※また、やってしましました。前号「見えない仕事」4行目「年中組さんは、忍者の宴…」と書きましたが、「年長組さんは、忍者の宴…」の誤りです。お詫びと訂正いたします。

「また~?」との思いは、心の中にやさしくとどめて置いて下さい。

見えない仕事

日もとっぷり暮れ、まだ5時過ぎですが外は暗くなりました。

日中は最近では最も暖かかったように思います。日なたではむしろ日差しが強く暑かったぐらいです。

年中組さんは、忍者の宴のリースの仕上げにかかっていました。形、色合い、様々な材質のものを工夫して飾りを作っていました。昨日から大進歩です。

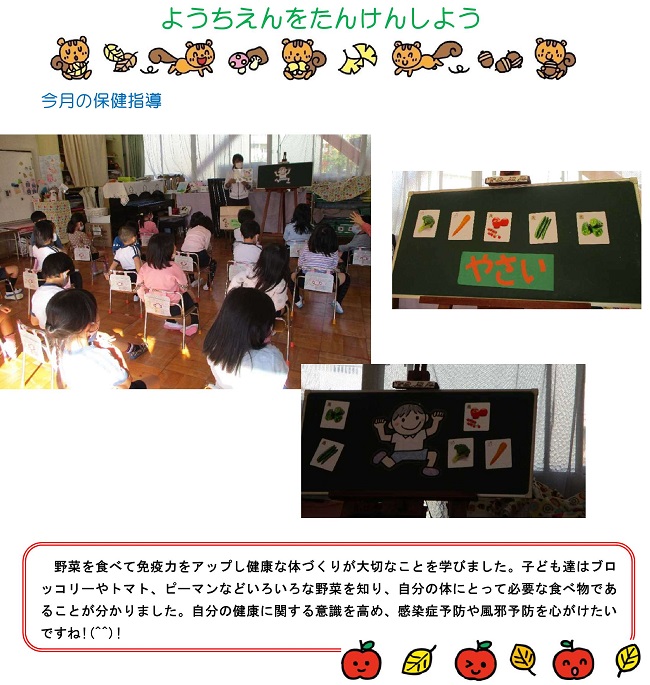

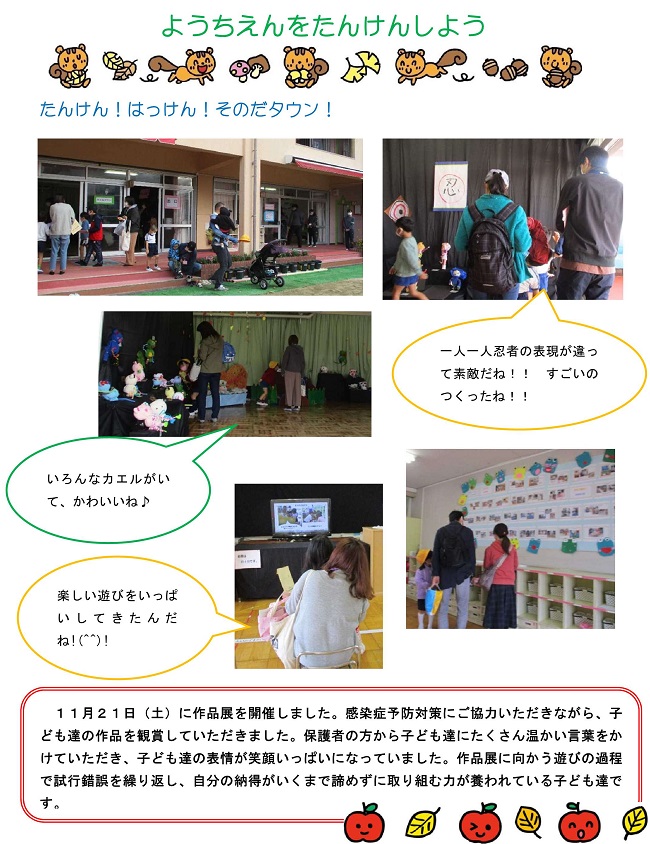

子ども達が帰ったあと、部屋の消毒、行事の会議を行い、画廊そのだの準備にかかりました。本番までお楽しみで置いておきますが、幼児ならではの大胆さ、思いがそのまま表現される個性の豊かさ、愛らしさなど、制作する中でその子なりの物語もあらわれています。

そして、別の部屋では、午前中制作したリースの展示にかかりました。床の上で作っていたリースが暗幕の壁面に吊り下げられると、また違った印象です。一つ一つのリースの素敵な感じがさらに際立つ感じです。土曜日に実際に見ていただけるのが楽しみです。子ども達で色合いや飾りの材料、飾りの形などを工夫していることにびっくりしました。これ以上は内緒です。

これで、今日はおしまい。…と思ったら、暗幕のすそを引き上げ、掲示した作品をおおうように洗濯ばさみで止めていきます。

先生に「これは、何のため?」と尋ねると、「翌日子ども達が作品に触れないようにするためです。」と教えてくれました。

小学生だったら「さわらない」と書いて貼るところでしょうが、このようなことまで配慮しているのです。

幼稚園で働きながら、目を開かれることばかりです。自画自賛しているのではなく、子ども達のために真摯に向き合う職員の姿勢に素直に感心しています。

表に出ない人の努力を知ると、年のせいか心の琴線に触れやすくなっています。他にも、個々に私の知らないところで努力していることは、日常の仕事量から容易に想像されますが、「しんどい。」の言葉もなく、当然のことのように働く姿に敬意を覚えます。(ちょっと興奮しすぎました)

どんな仕事にも見えない苦労があります。そんなことにも目を向ける子どもが育つ、そんな保育をしたいものです。

比べない子育て その2

日常で比較することはある程度避けられないことではありますが、一つの基準のみで優劣、遅速、善悪などの価値判断をして決めつけることに問題があります。

岩田教授は、子育てで大切なのは、その子のありのままの姿、存在そのものを認めること、「結果」ではなく、今、その子は何をがんばろうとしているのか、何が変化してきたのかなどの「過程」を見て、子どもの良さや可能性を肯定的に評価することが重要であると述べています。そうすることによって、子どもの中に自分への基本的信頼感や自己肯定感が芽生え、安心して、少しずつ前向きになっていくということです。

私も小学校教諭時代、励ますつもりで「あの子もあんな風に頑張っている。君もきっとできる。頑張れ。」なんて、今思い返すと安易な薄っぺらな言葉をかけていたんだなあと思います。人と比較して、その子の姿を深く見つめることもなく、上っ面の姿だけをとらえて、何の根拠もない漠然とした励ましの言葉をかけていました。当然、立ち向かう勇気を与えることやできるという自信につながるはずがありません。その都度反省するのですが、私自身の思いが先に立ち、その子の姿が見えていなかったのですね。

常日頃、「世の為、人の為」なんて言っていても少し自分ファーストになっていたのです。子どもファーストで、少し引き気味にあわてず、あせらず、あるがままの姿を認めようと心がけるべきでした。

目標に到達できず自分をダメ人間と思う、思い通りにならず葛藤する、どの子もそんな壁にぶち当たることがあるでしょう。そんな時の自分の存在を親や先生が認め、支えてもらえたらどんなにうれしいことか。

子育ても幼稚園の保育も、子どもをじっくり見守り、あわてず、あせらず、子どものあるがままを認めること、このことを大切にしていきたい。

…ちょっとカッコ付け過ぎかも…でも、大切にしたいです。いや、大切にします。

比べない子育て その1

マインドフルネスという言葉が数年前から世間や本で見られるようになってきました。

禅のお坊さんの座禅に似た感じでしょうか。心穏やかに暮らしたい。ストレスを軽減したい。そういった願いから広まっているように思います。雲の上には常に青空がある。その青空のような心の状態になる。そのための方法が様々なところで紹介されています。

今日の空も小春日和のような日差し、見上げると抜けるような青空。

私の心も…青空といきません。

つい、若者は自分より足が長いからカッコいいな。彼は私のメタボなおなか回りより、引き締まってうらやましいな。あの人は自分より頭がいいな。自分よりお金をたくさん持っているあの人は、優れた人なんだろうな。それに比べて私は何をして来たのだろう…なんてことが、たまに頭の中に浮かぶことがあります。(すぐ、消えますが…)ひがみ根性の強い私は、いつも心がざわついて、曇り時々雨または雷雨状態です。

でも、人は他人と比べることで多くのことを理解します。テストの点数、走る速さ、体重、身長など、平均値を基準として比べるから、いい点、速い、重い、高いなどが分かります。他者と比べて自分を認識することを「社会的比較」と言うそうです。この力は4歳台ぐらいから芽生えてきます。この頃から、まわりの人と比較して、自分は「一番早くできたよ。」「上手にできたよ。」と自分を評価するようになります。

人と比べることは、私たちが普通にやっていることですが、子育てでは、他者と比較して評価することは弊害があると、東京家政大学の岩立京子教授は述べています。(NHK教育テレビ「すくすく子育て」等で活躍されています)

他人と比べて得た自信や自己肯定感は揺らぎやすく、比べる対象が変われば、すぐに崩れてしまう砂上の楼閣のようなもの。一瞬、優越感に浸れても、すぐに崩れてしまう。常に、人の成績などを気にして、一喜一憂して、自分がダメな時はやる気を失ってしまう。これでは勉強も楽しくありません。まして、比べるレベルが高すぎる場合は、「自分はできない人、ダメな人間」と評価していくことにつながります。これは、その後の成長に欠かせない自尊心や自己肯定感を低下させてしまうことになります。

(♪続く)

GO to 作品展

今日は暖かい朝です。日差しも優し気で年中組さんと園庭で遊びました。

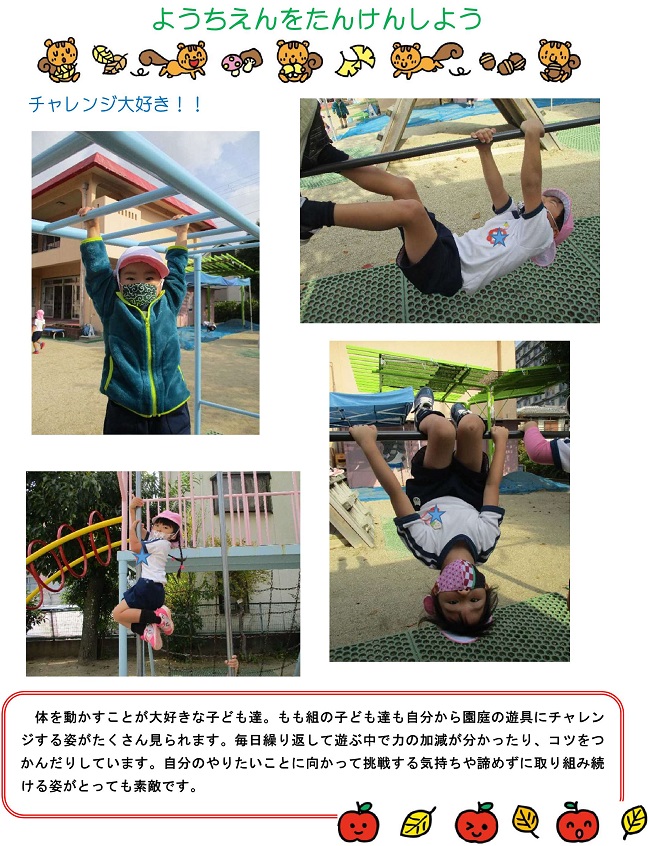

「園長先生見て~。」とあちこちから声をかけてくれます。鉄棒では、両手、両足で横向きにぶら下がる「豚の丸焼き」(私たちの世代はそう呼んでいました)を見せてくれます。「いや~、すごいねぇ~。」年中組さんは、誇らしげな顔で私を見上げます。すると、横で「園長先生、見てぇ~。」すると、くるりん、パッ!前回りをする子。「ひぇー!そんなすごいことができるのー!」さらに、誇らしげ。さらに、うんていにぶら下がっている子から、「見てぇー!」の声。お猿さんのように軽々と右、左、右、左と交互に手をかけて進んでいきます。「タッチ!」突然、足にタッチをされました。バナナオニをしている子が「バナナになるねんで。」と言い、バナナオニをすることに。バナナになっていると助けにタッチしに来てくれる子が次々来てくれ、またすぐにオニにタッチされ、助けられ、すぐオニに…。園児との遊びはめまぐるしいです。

うっすらといい汗をかきました。心地よい汗です。

二階では、ピアノに合わせて、グループごとに出てきてアヒル歩き。途中から私も乱入。とてもしんどいです。お尻が床に着かないようしゃがんで歩きます。(調子に乗って、やっちまったな~)と思っても、子ども達が終わるまで抜けられません。(騒がしくしてしまい、担任の先生ごめんなさい…)

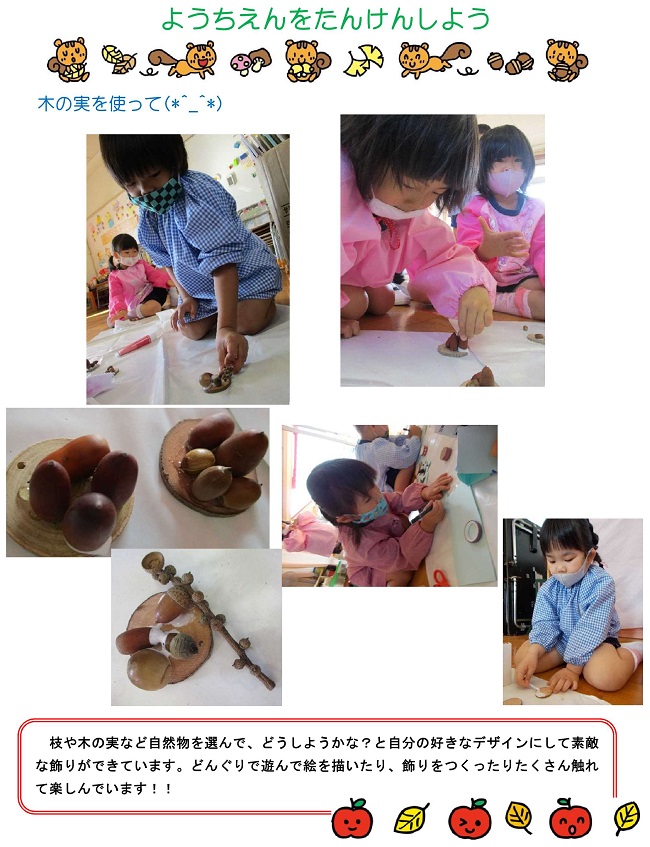

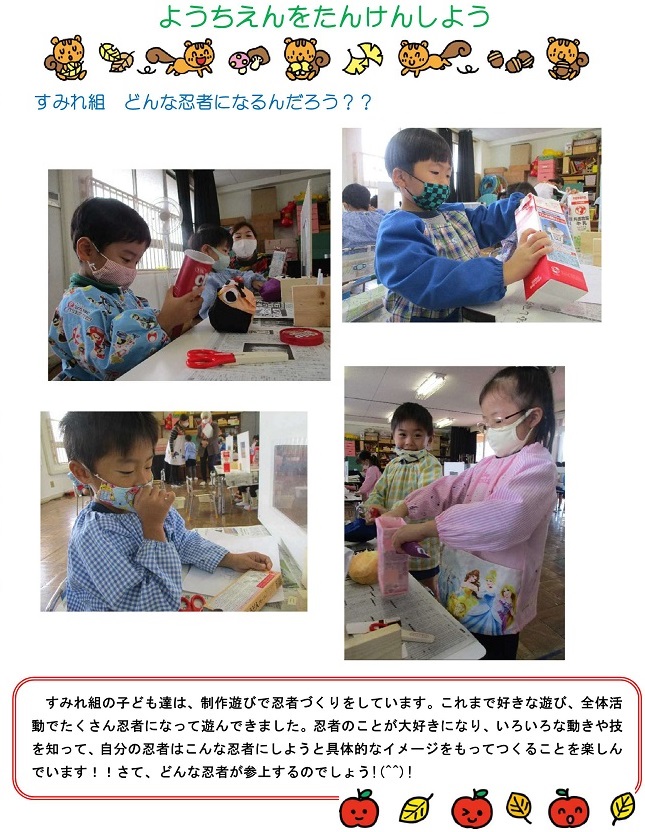

やっと終わり、次はリースづくりで飾り付けを始めました。ひもが巻かれていたり、雪の様な綿がつけられ、クリスマスの雪のようなリースだったり、松ぼっくりを上手にボンドでつけたり、紙やセロハンのカラーコディネートを考えながらリースに巻いてみたり、グループで相談しながら作るのを楽しんで取り組んでいます。

そのだっ子は、友達と関わりながら、楽しみながら、ああしてみよう、こうしてみようと試行錯誤しながら作品をつくっています。出来上がりが楽しみです。

※お詫びと訂正

11月13日「継続は力なり」の文面に、共同制作のフリースと誤って記載いたしました。

クリスマスリースの間違いです。本園では衣服の製作は行っておりません。購入したいと言われても販売できません。あったら私も欲しいですが…ここにお詫びと訂正いたします。(言い訳とお願い…歳とともに視力が衰えております。あれ?と思われたらお知らせ願います。)

継続は力なり

朝から曇りで欠席者が多い日でした。

今、職員室に夕日が差し込んできました。先生方は作品展の細かい準備にかかっており、私は細かい事が苦手で邪魔しないよう原稿書きを始めました。

登園してきた子は朝から元気で、いつも以上に走り回っていました。私は右足かかとにひびが入り、「ひびケア軟膏」を塗って足を引きずってフラフラしておりました。(年がいってるので体はポンコツ、ものを忘れてくる。悲しい(´;ω;`)ウッ…)

年長さんは、共同制作のフリースを作り始めていました。段ボールで形を切って色を塗ったり、水道のところで色の相談をしたりしていました。相談する姿は、大人をそのまま小さくしたような雰囲気で、しっかりしてきたなあと感心してそばを通り過ぎました。また、新聞紙を丸めながら形を整え、色々な材質の紙を巻き付けて巻き方を相談するグループ。先生からヒントをもらって試行錯誤を繰り返して、相談して描いた絵に近づけようと奮闘しているグループ…。どのグループも活気があります。来週はいよいよ飾り付けに入るようです。

年中さんは、かえるタウンの池の石や山などを作っていました。少しずつ町ができあがってきます。かえるさんの顔づくりも、四角い紙の角を切り落とし、それを繰り返して丸い形にしていく。1学期の丸づくりからすると、かなり上手になっています。目も丸くつくり、口やほっぺも工夫して貼り、表情豊かなかわいいかえるさんの顔が出来上がりました。

帰る前に、年中さんは「リズムジャンプ」を職員室前のテラスで行いました。長い仕切り線をまたいで開脚両足ジャンプで音楽に合わせて前進。音楽によく合うようになっています。次に、両足をそろえて左右に線を越えてジャンプしながら前進。ちょうど稲妻の線を描くように進み、スキーの選手の様なかっこいい動きです。

「継続は力なり」どこまで上達していくのか楽しみです。

(継続は力なり!

ポンコツの私も三日坊主を返上して、肉体改造をし…し、よう…か、な?)

ギュッ、ピタ、ピン!

「地震が発生しました。先生の話を聞きましょう。」と園内放送をしました。園内はシーンと静まり返っています。

しばらくして、「揺れはおさまりましたが、火事です。湯沸かし室より出火しました。先生の話を聞いて避難しましょう。」

話し声がほとんど聞こえず、特に年長組さんは、経験が多い分、2階からの移動が上手にできました。園庭に全員がそろい、欠席者、出席者の人数報告完了まで1分41秒。大変素晴らしい避難ができました。

集合してからのお話で、「地震が起きたらどうする?」と尋ねると、「ダンゴムシになる!」と元気な答えが返ってきました。地震はいつ、どこで、どんな状況で起きるか分かりません。自分の大切な頭と体を守る。これが大切です。子ども達は先生のお話をいつもよく聞いていて、よく覚えています。

火事の避難も何回かおこなってきています。「おはしもち…おさない、はしらない、しゃべらない、もどらない、近づかない」と、火事の避難で大事なことは、各クラスで何度も指導してきました。「だんだん寒くなります。子どもだけで火を使うことは決してしないこと。」という話もしました。

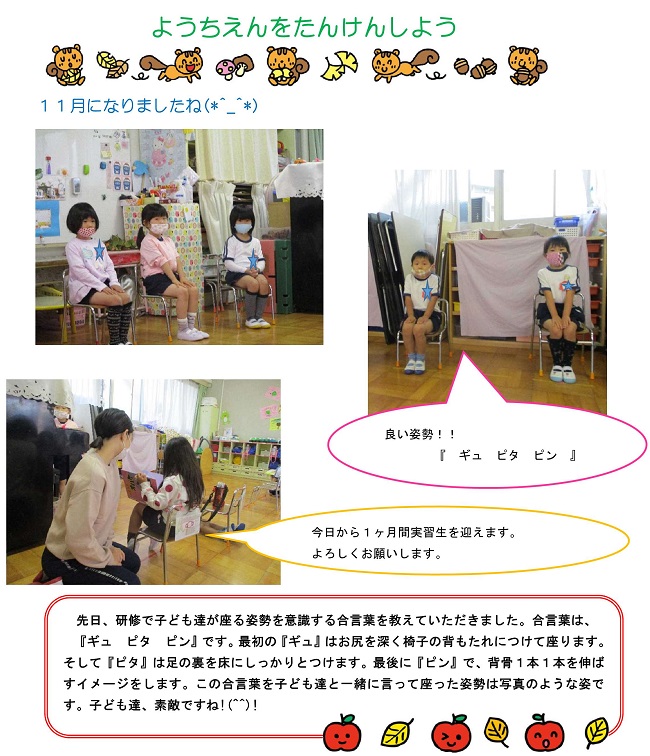

今日の訓練が終わってから、職員室で「みんな、いい態度でお話が聞けるようになってきたね。」と、先生方とそのだっ子のことを自画自賛。ほとんどの子ども達が姿勢よく顔を上げて話す人を見ていました。保育室でも、年中組さんは、「いい姿勢!ギュー、ピタ、ピン!」というと、手を膝に置き、足をそろえ、足裏を床にピタっと着け、背筋をピンと伸ばし、いい姿勢になります。

そのだっ子の良さが光る避難訓練ができました。自分の身を自分で守る。そんな力につなげていきたいと思います。

カエルぴょんぴょん、忍者だドロン

園田小学校から帰って、実習生の先生の保育実習を参観しました。

大きな松ぼっくり、小さな松ぼっくりを年中もも組さんに見せてあげ、「見たことあるー。」「初めて見た―。」と様々な声。

「松ぼっくりのうたがあるんだよ。こんな歌だよ。」ということで、歌の内容を紙芝居風に貼り絵を見せてくれました。とてもわかりやすくかわいい絵です。家で夜遅くまで作ったんでしょうね。また、松ぼっくりの歌も家族を園児に見立てて練習したそうです。あたたかい家族の応援に支えられ、子ども達に歌を指導してくれました。

子ども達はすぐに覚え、帰りには「まつぼっくりがー、あったとさー。たーかいおやまにあったとさー…♪」と口ずさんでいました。

今、夕暮れ時です。年中組さんが作ったカエルさんを、先生方が部屋のディスプレーを工夫し、どの様に作品展示をするのか考え、制作しています。私が手を出すとどうもかえって時間がかかるので、この原稿を書くことにしました。子ども達のカエルさん。表情や手足の材料、形、体の装飾、色…。ひたむきに創作する姿が思い出されます。見に行ったら、いつも「園長先生、みてー。これ、〇〇やから、こうしてんー。」「〇〇してるから、口はこうなってんねん。」と一生懸命教えてくれます。今、この瞬間に思いを込めている。そんなふうに感じます。

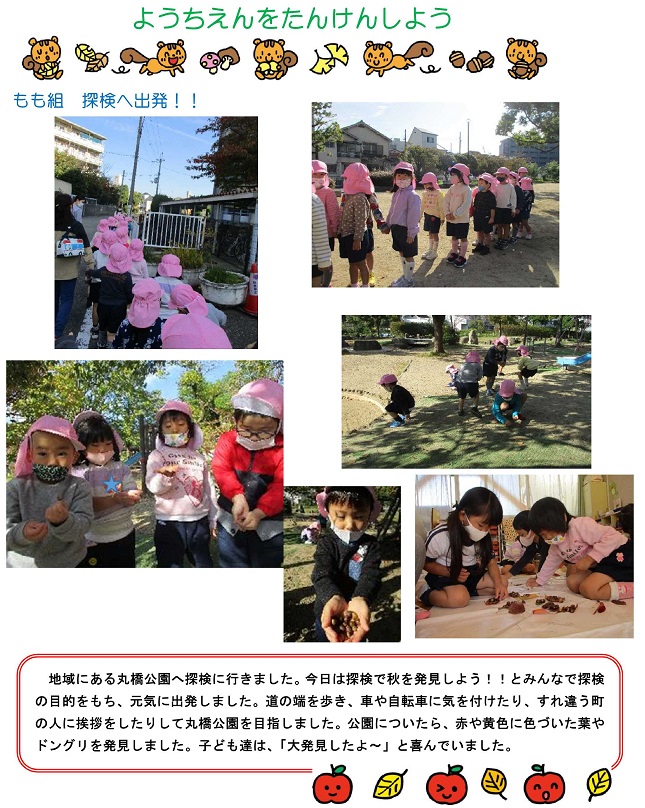

日もすっかり落ち、静かな職員室。私ひとり、ぽつんとパソコンに向かっています。二階からなにやら重いものを動かす音が聞こえて来ます。年長すみれ組さんの忍者の展示場所を作っています。

今日、忍者を作る様子を見たら、手足を作ったり、付けたりするのを苦戦している姿、腰に巻く帯を様々な材料を使って作っている姿。さらに、武器のようなものを作り、その効果を説明してくれました。ボンドが乾いて足がくっつくの辛抱強く待っていたり、中には、制作途中の忍者で遊び出したりする子も出てきます。子ども達は作ることを楽しみ、悩み、工夫し、試行錯誤して忍者の物語が出来上がっていっているようです。

子ども達の作品への思いや物語が伝わるよう、先生方は毎日遅くまで頑張っています。

そろそろ私も二階へ上がります。本番をご期待下さい。

ピカピカの一年生

朝夕少し寒さを感じる日が増えてきました。

日中日なたは暖かいのですが、日陰に入ると冷えを感じます。いつも元気なそのだっ子ですが、少し風邪気味の子が増えてきたようです。

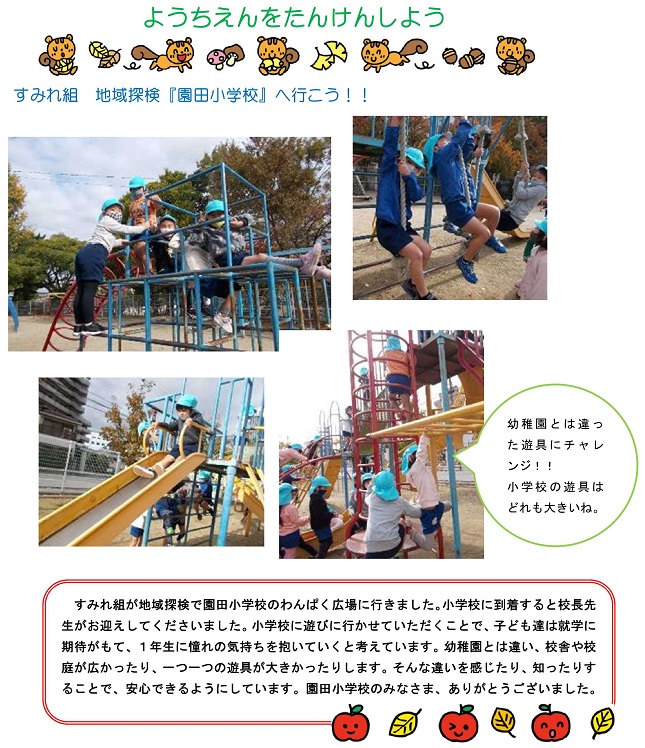

9時過ぎから年長すみれ組さんは、園田小学校のわんぱく広場(間違ってたら許してください)へ遊びに出かけました。道中、信号や行き交う自転車、歩道の歩き方に気を付けて、二人組で手をつないで行きました。

園田小学校へ着いて遊具の注意を聞いた後、園田小学校の校長先生とご挨拶しました。元気で行儀がいいことをほめていただきました。

遊んでいる様子も最後まで見ていただきました。活発なそのだっ子は、高いジャングルジムに登ったり、高いところから旋回して滑るすべり台を滑ったり、ブランコも順番で時間を守って乗ったり、あっという間に時間が過ぎてしまいました。校長先生が最後まで見守って下さり、明るく元気な良い子たちですね、とほめていただきました。

帰る間際に五年生が勉強でやって来ました。中に年長さんのお兄ちゃんがいたり、一昨日キャリア教育で私の話を聞いてくれた子もいました。気さくな五年生です。「君たち、この子たちが入学したら6年生だね。新一年生をよろしく頼むね~。」「(^O^)/はーい!さようなら~。」と、小学校をあとにしました。

子ども達は、小学校入学に向けて楽しみに思ったのではないでしょうか。どの子も表情がピカピカしていました。

ひたむきに取り組む

秋晴れの空の下、年長組さんのアルバム写真を撮影しました。

先ほど年中、年長組さん全員の集合写真をとっていただきました。写真屋さんの指示通り園庭に並び、何枚か撮っていただきました。年長組さんは個人写真も撮っていただきました。

先生方の話によると、いつもより早く撮り終えることができたようです。みんな先生のお話をよく聞き、集団で行動することが上手になってきました。どんな写真に仕上がるか、見るのが楽しみです。

この後、グループ写真を撮るようでしたが、年中組さんの全体活動に参加しました。輪になって一人一人名前を呼ばれ、「ハイ!」としっかり返事をしていきます。私もみんなに「園長先生。」と呼ばれ、「ハイ!」と返事をしました。元気にできましたとほめてもらいました。

そして、ピアノに合わせて、グループごとに出てきてギャロップ、スキップ、足のかかとをお尻に当てながら走るなど、楽しく一緒にしました。

今日は、実習生の先生が「♪やきいも、やきいも、おなかがグー…」と焼き芋ジャンケンをしてくれました。みんないつも以上に興奮気味です。次に手でしていたジャンケンを足でやります。みんなすぐに覚えて盛り上がります。何回かやって大満足。

お茶、トイレ休憩をして、アトリエ着に着替えてかえるさんの人形作りです。どのかえるさんも思い思いの材料を使い、かわいいかえるさんになってきています。今日は手足を体にくっつけるところで工夫をしていました。

2階では、年長組さんが、3人ほどのグループで相談し、どんなクリスマスリースを作ろうか話し合い、図を描いています。円形、ハート型、飾り付けはどうするかなど、グループで相談しています。幼稚園児ですが、紙に描きながら相談する姿は成長を感じました。こんな姿をお家の方が見ると、小さかった子がこんなに育ったんだと目頭が熱くなるのではないでしょうか。

子ども達のひたむきな美しい姿に毎日接することができる私たちは幸せです。

今月の作品展では、このような思いもお伝え出来たらと考えています。

三度目ありました

今朝、出勤時に運良くJR塚口駅から阪神バス戸ノ内行きのバスに乗れました。

先ほどまで電車で読んでいた本を開き、続きを読んでいました。上坂部、若王寺とバス停を通過し、降りる御園団地のバス停まで、阪急電車の踏切通過までまだだなと思い、さらに読み進みました。ふと目を上げると御園団地バス停を出かけているではありませんか。あっと思って、停車ボタンを押しました。「ピンポーン!」零点何秒かの差で間に合いませんでした。(あくまでも個人の意見です)バスは次の園田支所へ向かい始めました。

その時、昨日の「二度あることは三度ある」の言葉を思い出しました。やはり、注意力を高めないとミスを繰り返す。「二度あることは三度ある」その通りのことが起こります。

ポジティブな私は、腕時計の歩数が2000歩余りなのを見て、「うん、園まで歩いて歩数がかせげる。」と、気持ちを切り替えて出勤しました。(おめでたい質なんでしょうね)

門で朝の「おはようございます!」とあいさつをしているうちに更に気持ちが前向きに変わっていきます。子ども達の明るい声に元気づけられています。

今日は発達相談の先生に来ていただく日です。専門的な見地から保育や子ども達の育ちについてご助言いただきます。毎回お話をお聞きして、指導について見直すことができています。子ども達の思いに、より近く寄り添えるようになりたいと願っています。

もう一つ、毎月人権教育の学習グループの学習会も行われています。(今、2階で行われています)今回は、脳の発達と子育てにについて、講師の先生に来ていただき保護者の方々が学び合っています。

園田幼稚園は、子ども、保護者、教職員が学ぶ場となっています。この学びが、「良いことは、二度あることは三度ある、」というようにつなげていきたいと思います。

二度あることは三度ある…

今朝、尼崎市PTA連合会の理事会に出席しました。幼稚園から高校までの各園、各校のPTA会長が集まり、活動報告や連絡協議を行いました。

PTAは任意団体ではありますが、子ども達のために必要な課題について保護者の思いが集まり、より良い方向に進むことを改めて感じました。

終了の時に、小学校で働いていた時の保護者が声をかけてくださり、お子さんが元気に過ごされていることを聞いたり、昨年人権担当で仕事をしていた方ともお話ができたりしてとてもうれしい気分で会場を後にしました。

会場の中央北生涯学習プラザを出発し、昼食の弁当を買って園に帰ろうと自転車に乗りました。いつもはお弁当を持ってくるのですが、今日は持ってきておりません。園の近所のコンビニで買ってもどろうとコンビニに入りました。すぐに弁当とおにぎり2個(園で食べ過ぎですと注意されましたが…)を買って手に持ち、歩いて園に帰りました。

門を開けてもらった時、「園長先生、自転車は?」と突然言われました。「あっ!コンビの前や!」と思わず大きな声を出し、「また、やっちまったなあ…」心の中でつぶやき、コンビニから園に戻りました。というのは、小学校の校長時代、荷物を搬入するために自動車に乗っていった日、午後から出張があり、遅くなったので出先から直帰することになりました。

たまたま来た阪神バスに乗り、甲子園を過ぎたあたりで車で来たことを思い出しました。バスを乗り継ぎ学校そばのコインパーキングに戻り、車に乗ってかなり遅くに帰ったことがありました。

今日は昼食をとりながら職員に笑っていただき、職場の雰囲気を楽しいものにできました。他にもありますが個人的な話ばかりで、日記にしてしましました。今日はこれにて。

いい天気だ、体を動かそう

抜けるような青空の日です。

空が高くなったような気がします。あたたかな日なたから職員室に入り、パソコンに向かっていると、つま先から足首、太もも、腰と、下から体が冷たく固まっていくような感覚になっていきます。

今日もそのだっ子は元気です。年中もも組の明るく元気などんぐりの歌が聞こえ、年長すみれ組さんはコロコロ転がる丸い筒を転ばず歩いて渡る修行と平均台の隙間を寝転んでくぐる修行をしています。いずれも楽しみながら取り組んでいるのがいいですね。私も参加したいのですが、まずおなかが引っかかってアウト。まず、忍者体型になってからですね。

運動が幼児期、特に3~6歳の頃の効用が広く知られています。いわゆる運動能力が伸びるとか体力が付くというだけだはありません。全身を大きく使って動くことと、手指を使った精密な動作を組み合わせることで、体幹、平衡感覚、敏捷性、調整能力などがバランスよく育つそうです。それから知的能力や絵を描く能力などにも好影響があるそうです。

日本では、以前から子どもが運動することは心の成長に良いと意識されてきました。近年、海外でも、運動することで、粘り強さや、やり抜く力が培われ、人間関係にもよい影響を与えるという認識が浸透してきました。OECDのレポートには、児童期の運動能力、体力が、その子の15歳時のPISA学力(OECD加盟国の学習到達度調査)に大きな影響を与えるという結果が出ています。文科省も幼児期運動指針で、「身体活動の合計は毎日60分以上」を推奨しています。これは、日常の生活動作も含みます。

そのだっ子は、もちろん軽くクリアしています。

さわやかな秋の日、三密、感染拡大に注意しつつ、身近な屋外へ軽食を持って散歩に出てみるのもいいですね。

雨も良し

久しぶりに朝から雨です。

先ほどまでPTAの役員の方々と定例の会議を行っていました。いつもは園庭で子ども達が遊ぶ活発な声が聞こえる時間です。

年長すみれ組さんは、今日の当番さんが二人、みんなの前で元気よく自分の名前や好きな色を発表していました。二人はその後、今日の欠席者を私に報告に来てくれました。多いときは7人ぐらいの名前を報告してくれます。子ども達の記憶力はすごいです。私は最近人の名前がなかなか出なくて、「ほれ、あの時一緒にこんなことしたあの人…えーと、名前なんやったかなー。えーと、顔ははっきり浮かぶのにな…。」と、こんなことが多くあり困っています。

年中もも組さんは、みんなでお友達の名前をフルネームで呼び、呼ばれた子が「(^O^)/はーい!」と元気よく返事をしていました。

日日是好日。雨は雨の日で落ち着いて過ごし、普段以上にお友達とお話をする良い機会となっています。

今、上から「ハイ! ハイ!」の掛け声に合わせて、ドン、ドンと大勢の足を踏み鳴らす音が聞こえて来ました。上がってみると、『昆虫太極拳』を遊戯室いっぱいに広がり、輪になってやっていました。「カマキリ!ダンゴムシ!バッタ!カメムシ!」の掛け声とともに、ポーズを次々とっていきます。ゆっくり流れる太極拳の動きから素早く昆虫のポーズをとります。途中、順番は決まっていないので、昆虫の名前を聞いて素早く動きます。とてもいきいき楽しんで運動しています。

園田幼稚園は、市と連携して運動の効果を研究しています。ケンパやリズムジャンプ、青竹ふみ、昆虫太極拳など、幼児の発達にどのような効果があるのか、研究に積極的に参加しています。

運動が幼児の育ちに大切な事は、別の機会に書きたいと思います。

~きらきらかがやく そのだっ子 No.141~

~きらきらかがやく そのだっ子 No.141~