2020年12月アーカイブ

2学期終業式

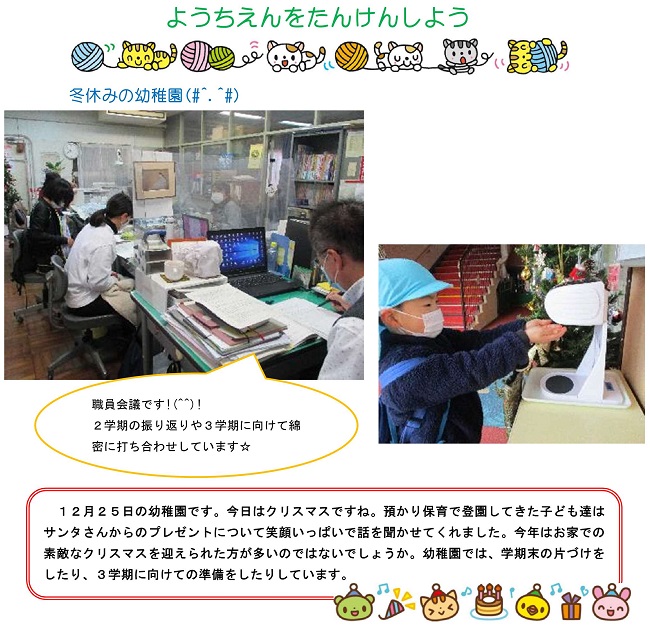

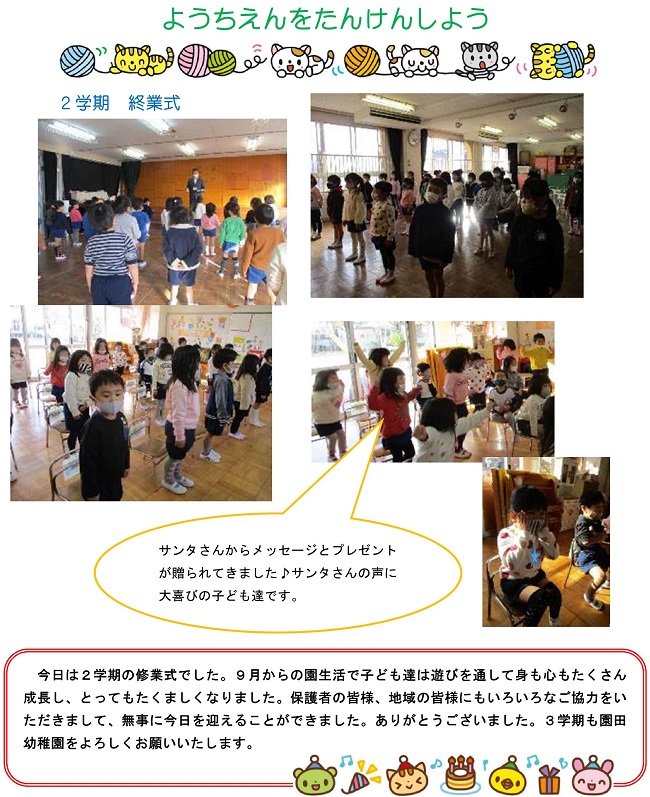

今日は2学期終業式です。

開門前から年長組の子が何人か待っていてくれました。

年長組さんから遊戯室で終業式を行いました。

冬休み中も幼稚園へ来る時と同じ生活をすること(早寝早起き朝ご飯、手洗い歯磨きうがい、消毒、外でお家の人と遊ぶなど)。お家の人と外へ出ること。「色々なことにチャレンジして出来ることが増えて来ました。お休み中もまず自分でやってみて、できることを増やしていきましょう。3学期もこのように元気に会えることを楽しみにしています。3学期に向けて頑張りましょう。3,2,1!ハッスル!ハッスル!」とこの様なお話をしました。

姿勢よく最後までしっかり聞いてくれました。

年中組さんは、お話の内容に一つ一つ反応してくれ、「わたし、こういうことしてる。」「こういうことできる。」「いつもきちんとこうしてる。」など、あちこちから思ったことを伝えてくれます。わたしは、「そうだね。〇〇なこと、△△なこと、みんなよくできているね。冬休みもそのようにしていこうね。」と話し、年長さんと同じように締めくくりました。大勢の幼い子に上手く伝えることはやはり難しいです。話したことがどの程度伝わっているのか…幼児教育も難しいです。

その後、園内放送でサンタさんのメッセージを流しました。なんと英語で。(教育委員会の方に英語でメッセージを録音していただきました)

2階の年長組さんから大歓声。園庭にサンタさんが来ていないか、部屋から見に出て来たそうです。もちろん年中組さんからも「わー!」と歓声が上がりました。

サンタさんのプレゼントの入った袋を担ぎ、「みんな、今日で幼稚園がお休みなので、サンタさんがみんなにプレゼントを届けてくれたようだよ。」と年長組さんへ届けました。みんな大喜びです。こんなに素直に喜ぶ子ども達の姿に触れ、いいとこ取りをさせてもいました。

年中組さんにプレゼントを届けた時も、「あとで、担任の先生から分けてもらってね。」と言うと、「はーい、園長先生ありがとうございました。」「園長先生、バイ、バーイ。」みんなで手を振ってくれました。私はただ届けただけで、袋やプレゼントを準備してくれたのは先生方です。メッセージを英語で録音して下さった教育委員会の方々、段取りをつけて下さった先生方。表には出ないけれど、多くの支えによるプレゼントを渡すまでの準備。子ども達に喜んで欲しいという多くの方々の思いを伝える一番いいところをさせていただきました。

感謝です。

郵便が届いたり、水道から水が出たり、電気が通じたり、食べ物が販売されたり、服が手に入ったり…日常の当たり前のことは、世の中すべての人がかかわっている。子ども達がそのことに気付く人に育ってほしい、ふとそんなことを思いました。

くちびるに歌を持て 心に太陽を持て

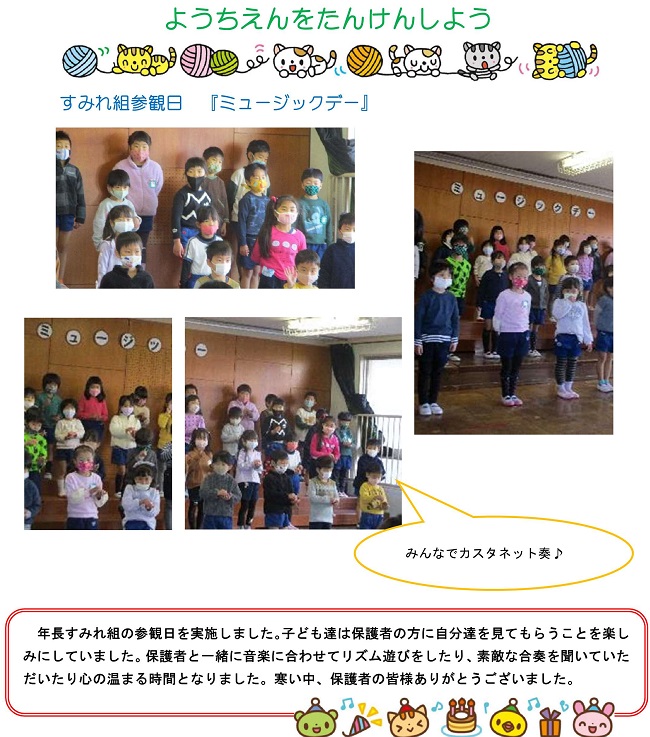

寒い中、開門時刻のかなり前から保護者の方々が待っています。

今日は年長組のミュージックデーです。コロナ禍により、申し訳ないのですが入場制限をしています。お家の方は、子ども達の音楽参観での歌と演奏を楽しみに、かなり早く来園いただきました。

さあ本番です。年長すみれ組さんは、遊戯室前に静かに並んでいます。

入場は、やや緊張しながらも笑顔を見せ、聴いてもらいたい、見てもらいたいわくわく感をみなぎらせています。

舞台上の姿は、胸を張ってきちっと気を付けの姿勢の子。お家の方と目が合いにこっとする子。力が入りすぎて体が揺れる子。手を振る子。一人一人を見ると様々ですが、舞台全体では一体感があり、しっかり前を見つめています。いつも以上に集中しています。

ピアノ伴奏が始まり「♪せかいじゅーのこーどもーたちーがー…♪」元気な歌声です。すみれ組さんの元気で明るい声が響き、聴いていて楽しい気分になります。

続いて合奏です。「さんぽ」の曲に合わせて、打楽器の合奏を行います。楽器はハンドベル、カスタネット、タンバリン、トライアングル、すず、ウッドブロック、鉄琴、木琴、小太鼓、大太鼓、シンバルです。楽器遊びで紹介しましたが、普段やりたい楽器を使って交代して演奏してきました。すみれ組さんはどの子もすべての楽器を演奏したことがあります。本番は、子ども達が本番でやりたい楽器を演奏しました。担任の先生の合図をよく見て、しっかり演奏できました。みんながどの楽器でもできることが素敵で、ふだん楽器遊びで“遊び切る”ことができているから、いつでも、だれでも、どの楽器でも合奏ができるのです。

最後は、リズム遊びです。カスタネットでリズムをたたきます。「よーいドン」は「♩.♪♩」「ブロッコリー」は「♪♩ ♪♩」というように、リズムを言葉で表し演奏につなげます。とてもやりやすいです。子ども達は保護者のみなさんにお手本を演奏してくれました。保護者の皆さんも手拍子で答えます。そして、「ジングルベル」の音楽に乗せて一緒にリズム遊びをしました。CDの具合が悪く何回か途中で止まりましたが、子ども達は落ち着いていました。CDを何度かかけ直し、最後まで落ち着いてしっかりやり終え、今回も行事ごとに大きく育つ子どもの姿に出会うことができました。

このブログを書いていて、チェーザレ・フライシュレンの詩の一節「くちびるに歌を持て 心に太陽を持て」を思い出しました。これからも子ども達は音楽の楽しさや美しさに触れ、心豊かに育っていくことでしょう。音楽が子ども達の身近にあり、ある時はこころの潤いに、ある時は支えに、ある時は勇気を与える、そんな存在になることを願っています。

やって見えてくるもの

午後から年中組、年長組同時に園内研究会を行いました。

取り組む力と人とかかわる力をはぐくむ保育はどのようなものがよいのか、保育の実践を講師の先生や教育委員会の先生、他の園の先生方に見ていただきました。

年中組さんは、かえるさんの遊びの展開をもとに、一学期より保育実践を進めて来ました。

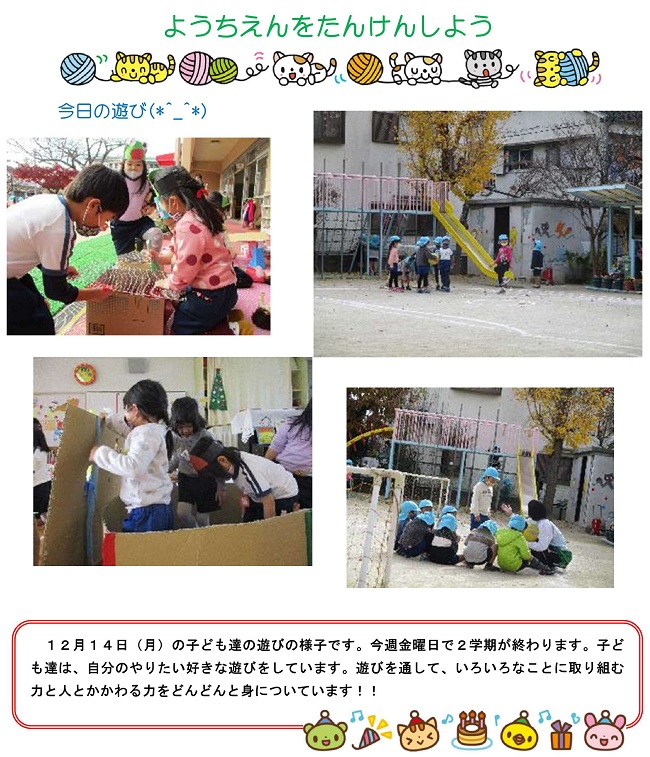

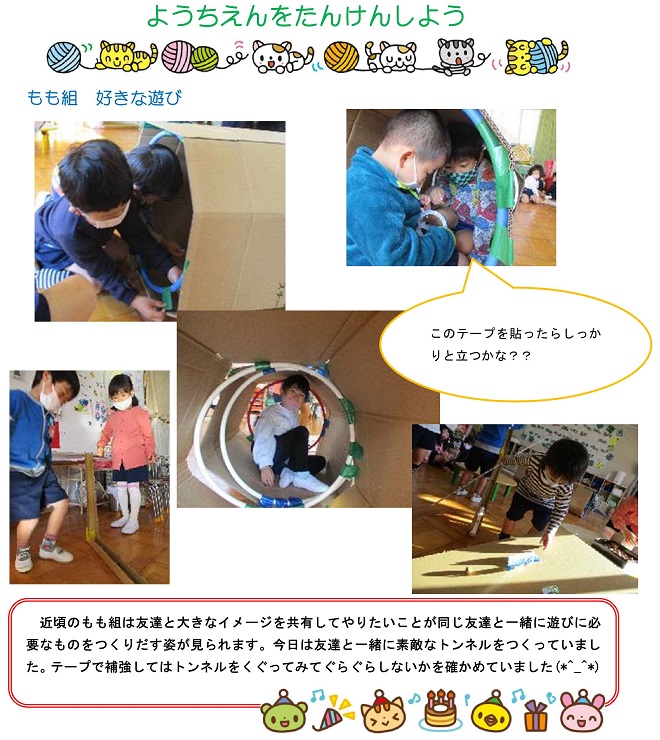

この日は自由遊びです。子ども達はかえるさんのぽかぽかホテルごっこをして遊びます。トンネルや段ボールで部屋をつくる子。お風呂もつくっていました。お料理をつくる子は、色々な素材を活用しています。のりやハサミ、セロテープ、ガムテープなどを利用して、美味しい料理をつくります。生活経験が大きく影響していて、結構凝ったものをつくるのにはおどろきです。トンネルを抜けるとぽかぽかホテルへ行けるという素敵なストーリーが共有されているようです。テラスにシートを敷いて部屋とする設定であったり、お風呂ごっこをしたりしながら立派なお風呂をつくり、シャワーは水やお湯が出ている様子までつくっています。

ゲームの部屋もあり、どんぐり転がしのゲーム台を工夫してつくり、面白いのはホテルを守るために体を鍛える必要から、トレーニングアイテムをつくり、戦いごっこで鍛えている子もいました。なかなか面白いことを考えるなあと感心しました。子ども達がぽかぽかホテルをみんなでつくるということから、それぞれの発想で取り組み、思いを伝えたり、相談し合ったり、自然の流れで同じような目的を持つ子が集まってつくっている。とても興味深い姿でした。

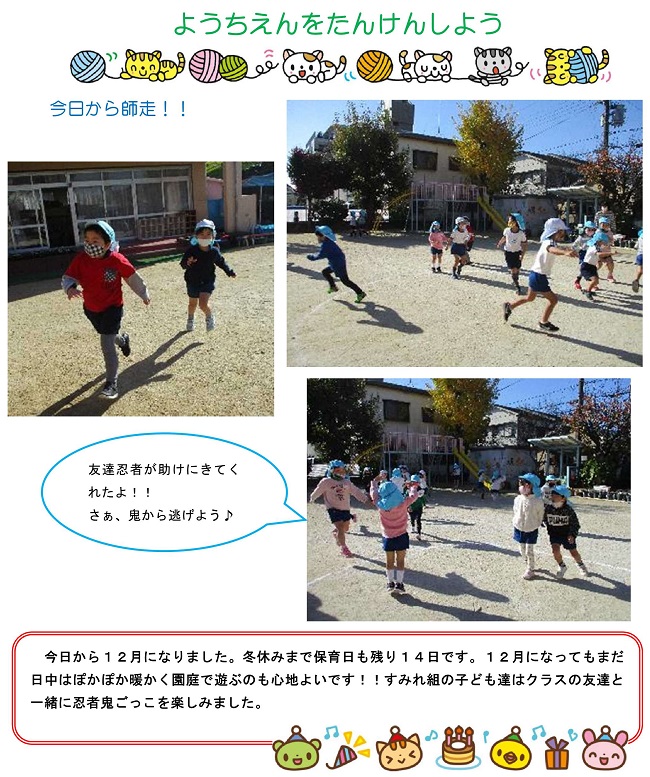

年長組さんの自由遊びは、サッカー遊び、鬼ごっこ、忍者ごっこに分かれていました。忍者ごっこは保育室の真っ暗森で忍者を驚かす方法を色々考えて試して遊び、相談して工夫を重ねていました。鬼ごっこは遊具を利用して遊んだり、園庭を駆け回って遊んだりし、ルールなどをそのつど話し合って決め、楽しんでいました。

サッカーはチーム分けから困り、遊びの意識のズレに人間関係もからみ、先生の支えを得ながらも話し合いに長い時間かかっていました。中には単にボールをけり合うことを楽しめればよい子もおり、場を分ける必要性など、思いもよらない事態の対応はたいへんです。保育や授業はねらいをしっかり持ち、できるだけ多くの状況を考え、教師はそれぞれの状況、子どもの見取りを的確に行う。ねらいと子どもの見取りから、今その子にどのように援助すれば良いか、瞬時に判断する。とても高度な仕事です。だからこそ研鑽と経験の積み重ねが必要となります。

事後研究会についてここではふれませんが、参加いただいた先生方より多面的な視点から助言をいただき、保育の質を高めるために取り組むべき方向性と手立てが見えてきました。研究はたいへんな事が多いですが、やはり得るものがたいへんさを上回る大きなものがあります。つまりやってみないと得られないもの、見えないものがあると改めて感じました。

エウレカ その1

京都の島原に世界で唯一の和鏡職人がいる。

和鏡というのは、歴史の教科書に出てくる「三角縁神獣鏡」や三種の神器の鏡と同じで、銅の円盤を磨いてつくる。

普段テレビをリアルタイムで観ることができず、一週間まとめて番組をチェックして録画をしている。その中に世界で唯一ということで、興味をもって録画した。

職人は老人かと思ったが、見た目は30代だろうか。私とさほど変わらない。(フェイクです)父から技術を継承し、五代目として精進している。

和鏡の工程はいくつかあって、それをすべて一人で行う。京の職人は分業制が多いが、一人ですべての技術、技能を高めることは何年もかかり、並大抵のことではない。

型をつくり(途中で失敗すると、ひと月の努力がちりとなって消え、収入もゼロになる)、溶かした銅を流し込んで鋳造する。このあとが目を見張る職人技である。鏡になる面を数種類のやすり、砥石で磨き、漆器をつくる漆職人が使う駿河炭や朴(ほお)炭(これらの炭職人も確か一人しかいない)でさらに磨く。磨きながら鏡面をなでて確かめる。そして、さらに磨く。いつまで続くのだろう。

出来上がりを見せてくれた。鏡面の裏には仏像のレリーフが施され、鏡面は確かに鏡である。ガラス面とは違った、神秘的な輝きである。いにしえ人は、この鏡にわが姿を映し、数々の歴史物語を綴ってきたことであろう。

和鏡はこれだけではない。真骨頂は魔鏡である。

魔境は反射光を壁に映すと、鏡面の裏の仏の姿が反射光の中に映し出されるのである。不思議であるが、詳細はここではつまびらかにしないでおく。(番組では詳しく分かりやすく示されていた)正に職人の超絶技巧である。この不思議な光を映し出すことから魔鏡と呼ばれたのであろう。

江戸時代につくられた魔鏡を見せてくれた。映ったのは十字架に架けられたキリスト像であった。当時の職人が、隠れキリシタンのために自分の技術でできることは何かを考えてつくった逸品である。(信者ではないが、命がけの仕事である)

最後に職人はこう言った。「職人には哲学がある。単にものをつくるのが職人ではない。自分の技術で社会とどう関わり貢献するかを考えるのが職人である。」

<某番組のナレーション風に書いた…番組を観て目頭が…フェイクですが、最後の言葉が心に刺さったので、書いちゃいました。

この場を借りて、またまたお詫びと訂正いたします。もも組ブラボー!の文中に楽器の種類で本来 すず と書くべきところ、ウッドブロックと記載いたしました。すずが正しい楽器です。ウッドブロックを使用するのは年長組です。練習を見たことと、脳内で混線したために誤りがありました。園長だけに炎上しないか心配です。寛大なお心で受けていただきますようお願い申し上げます。<(_ _)> >

もも組さん、ブラボー!

今日は、ミュージックデーです。

例年の音楽会の形式では、コロナ感染拡大につながる密集を避けられないので、音楽参観という形式で、参観者を保護者1名にしぼらせていただきました。家族にとってお子さんが園でどの様に過ごしているのか、育ちはどうなのか、お友達とどのように関わり過ごしているのか、見たいこと知りたいことは、あふれるほどあるかと思います。

しかし、健康、安全が第一ということで、思いをぐっとのみ込んでいただきご協力いただきました。ありがとうございます。

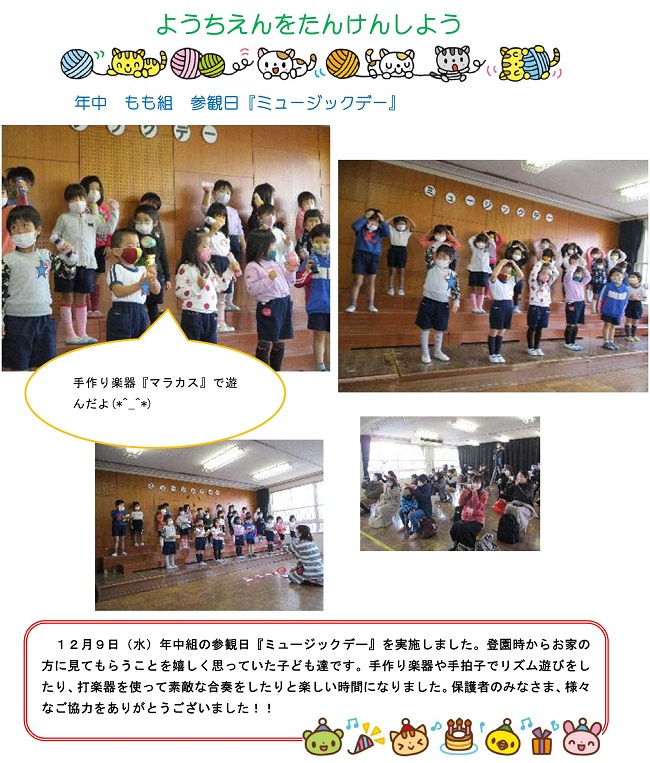

さて、今日の登場は年中もも組さんです。

遊戯室へ入場。舞台に上がりました。いつも以上に胸を張る子、にこやかに笑顔でお家の方に手を振る子、やや緊張気味の子…思いはそれぞれです。

ジャーン、ジャーン、ジャーン。ピアノのいつもの和音で、お辞儀をしました。みんな胸を張っていい姿勢です。

「だーれかーをー、すーきーにーなるーとー、こーころーがー、あーたーたーかくなるー」と「おひさまになりたい」の歌が始まりました。いつもより大きく、明るく、元気な声が響きます。こころが開かれ、いい感じです。保護者の中にはウルウルとされている様子の方もいます。やった!こころに届いた。

続いて合奏「アイアイ」タンバリン、トライアングル、カスタネット、ウッドブロックを子ども達が選び、ピアノに合わせて楽器のかけ合い、複数楽器の合奏、その組み合わせの変化、全体で合奏と、楽器の組み合わせで変化に富んだ合奏が展開されました。音楽に合わせて楽器を鳴らして遊ぶことから、色々な楽器を組み合わせた音楽合奏へと発展していく。楽器遊びから意識せず演奏へと発展する姿。音を楽しむ、まさしく音楽です。

そこで、子ども達の手作り楽器の登場。「シャカシャカシャカシャカ…」ヤクルトやヨーグルトなどの容器を組み合わせ、中に小粒のビーズや木片の粒の様なものなどを入れたマラカスに近い楽器です。低い音、軽い音、鋭い音など、材質により音色は様々です。それが面白い。違いがあるから面白い。合わさると豊かなサウンドになる。さらにピアノに合わせて、アップテンポで生き生きと、スローテンポでゆったり落ち着いて、中ぐらいのテンポで楽し気に、とメロディーは同じでも曲想が変わることを手作り楽器で遊びながら体感する。それを音で表現する。楽しくてもっと色々やりたくなります。

それから、「まつぼっくりがー、あったとさー…」と歌い、「さ」抜きで「あったと×」と歌遊び、次に「××××、××さー」と「さ」だけ。さらに「さ」と歌う代わりに「手拍子」を入れ、「まつぼっくりがー、あったとパチン!」と変化する。歌でも楽しく遊ぶ「音楽」遊び。

あっという間にミュージックデー音楽参観の終了。今回も行事を楽しみながら取り組み、やり遂げた達成感を持つことができたようです。もも組さんのみんなは、会場の遊戯室を落ち着いた足取りで、もも組の保育室へ帰って行きました。「ブラボー!」

努力すれば何とかなる

今日は、さくひんてん。「たんけん!はっけん!そのだタウン!」がテーマです。

雨で荒れた園庭の土をならし、落ち葉をはいて登園と保護者の方々を迎える準備を整えました。

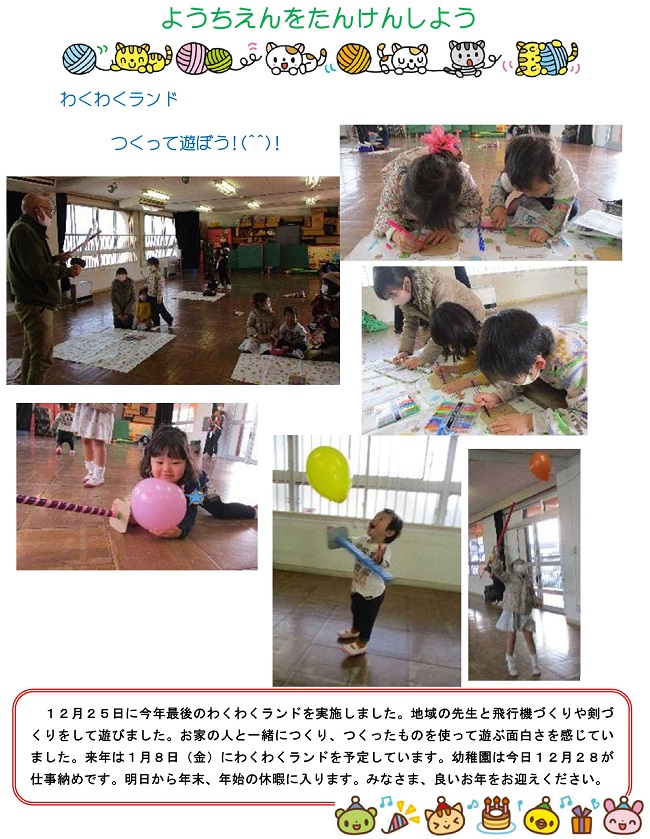

コロナ感染拡大を防ぐため園児を3グループに分け、時間差の登園で作品鑑賞をしました。その後、わくわくランドに次年度入園予定の家族にも来ていただきました。

家族と鑑賞に来た子ども達は、いきいきとして明るい表情です。

部屋に入ると、個人製作の作品を親子で見ながら、お家の人から「すごい上手やん。」や「えー?ええやん!」(絵を見てるから、とかそんな事ではなく、ほめていらっしゃるのです)「ここ、いいねぇ。」など、作品をじっくり鑑賞しながら、園児たちは嬉しくて、一生懸命説明をしていました。部屋の入口、出口の表示通り「こっちから入って、こっちから出んねんで。」と家の人を案内する姿もあり、さらに立派な自信のある姿に見えました。

二階の保育室をのぞくと、お家の方が共同制作の作品をじっくり見入ったり、のぞき込んだりしていました。小さな子は、忍者屋敷に潜り込んで遊びかけましたが、残念。展示のみなので、我慢してもらいました。園では置いておいて、後日遊ぶことになっています。

遊びを進めるうちに発想がひろがり、ああしよう、こうしようと試行錯誤するうちに、作品完成へ。子ども達の意欲は途切れることはありません。やり切った子は、当然満足感とやり遂げた、次もできるという自信を持つ。

このような保育が、子どもの自尊感情を高め、困難な状況に出会っても努力すれば何とかなると思える、物事を前向きにとらえる、そんな生き方につながるのではないでしょうか。

子ども達が「努力すれば何とかなる」と考え、生き生き伸び伸び成長することを願っています。

作品展前日

久しぶりに雨の日となりました。そのだっ子はいつもどおり元気です。

作品展を明日に控え、年長組、年中組でそれぞれ園内探検ということで、各部屋を巡りました。

1階のフォトスタジオは降園後に用意したので、子ども達は見ていません。日々の遊びや制作の様子が映像に4分ほどにまとめられています。当日のお楽しみです。

かわいいかえるさんが待つ<かえるタウン> 「かわいい~!」の声。かえるのどーなつやさんのケーキやドーナツも「おいしそう!」と手が伸びます。

2階は<すみれ城下町> まずは<画廊そのだ>で芸術鑑賞。絵を見ながら会話がはずみます。

<すみれ忍者村>では、個性豊かな忍者が修行をしています。<忍者の宴>では協力して作ったリースが12。工夫の様子をゆっくり見ていただきたいです。

<忍者屋敷・どんぐり坂>好きな遊びから生まれた作品。展示のみで遊べないのが残念。じっくり見ていただきたいです。

どの子も遊び切った満足感を感じたことでしょう。次の音楽参観<ミュージックデ―>に意欲がつながります。

年中組さんがミュージックデーへ向けて遊んでいました。大人の私は、小学校の音楽会でやるような歌と楽器演奏を行うようにとらえていました。子ども達にとって音を出す遊びがどんどん広がり、内容が面白くなっていく感覚でしょうか。

2階から「あ、る、こー、あ、る、こー、わたーしはーげーんきー…」お馴染みの「さんぽ」の歌声が聞こえて来ました。目の前の用事を済ませて2階へ上がりました。

今日出席の年長組さん32名全員がカスタネットを手にしていました。

先生が「と、ま、と」と前で指揮を振るように腕を動かします。子ども達もそれに合わせて「と、ま、と」と言いながらカスタネットを「カッ、カッ、カッ!」。みんなで連打の合図で「ガラガラガラ…」大きな音が響き渡ります。先生のハンドサインで、ピタ!「シーン…」一斉に音が消えました。合奏の基礎ができています。

「ハンバーグの手にして音を出しません。」と先生が言います。私は「?」見るとカスタネットの間に親指を挟み、親指がハンバーガーの肉なんですね。ハンバーガーをハンバーグと表現し、カスタネットの間に親指が入る持ち方で持つ。確かに音を出すことができません。なるほど、「音を出しません。」「静かにしましょう。」と言う必要も、叱る必要もありません。

家庭でもこのような工夫が何かできるかも知れませんね。

いつも妻に怒られている私。これが応用できるかも…怒られているようで怒られた気分にならない…私が心を入れ替えれば済むことではありますが…

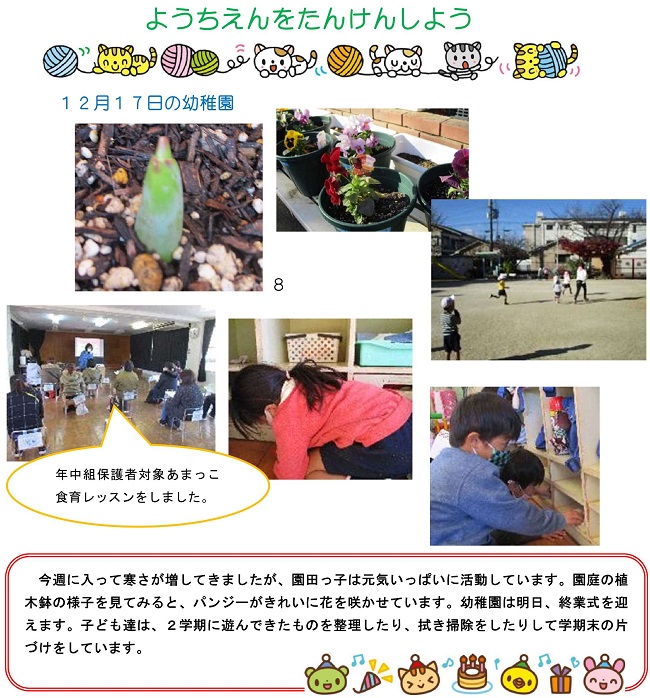

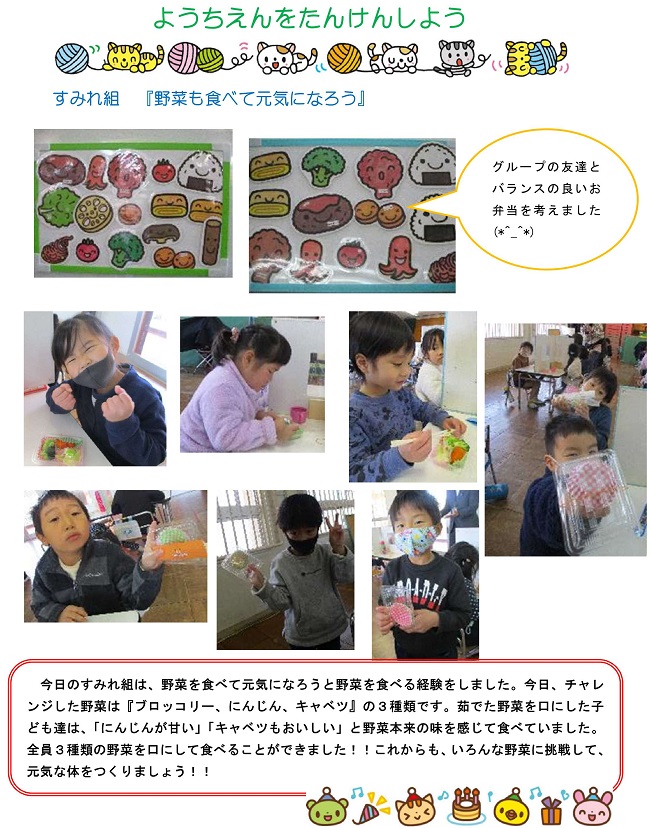

~きらきらかがやく そのだっ子 No.159~

~きらきらかがやく そのだっ子 No.159~