2021年1月アーカイブ

遊びきる子どもたち

1月最終日。

近頃では一番寒い朝となりました。いつも開門前から何人か待っていてくれ、「開け―、ごまー!」と門を開けていました。

今日は誰もいません。園田幼稚園の門は風の通り道で、夏は木陰に立っていると気持ち良い風が吹き抜けていきます。しかし、今日は寒風が園庭を吹き渡り、門を吹き抜けていきます。門に立って登園を待つ私は、身も心も固まりそうになってテンションが低めになっていました。

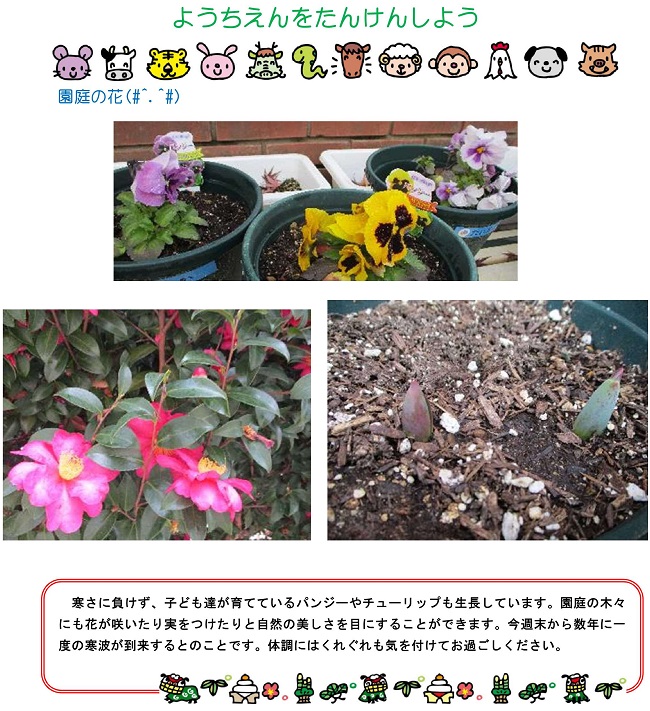

子ども達が登園してきて、あいさつや言葉を交わすうちにテンションアップしてきます。門で手指消毒と植木鉢の水やりを終えると、タタタタッと担任の先生の所へ駆けていきます。エネルギーあふれる子どもの姿は、いつ見てもほほえましいです。

年中さんが外遊びをしている時、なぜかビールケースをひっくり返した状態で、地面の上を押して遊んでいました。一緒にいる数人の子と交代して、特に目標もなく自由に押しています。地面の抵抗があり、結構力を入れている様です。押したあとには押しのけられた砂が二本の盛り上がった線として、列車のレールのように残ります。特にそれをつくろうとしている訳ではなさそうです。押して自由に進むことをひたすらやっているのです。

私は(何が面白くてあんなことをしているんだろう)(何か目的はあるのかな?何のためにしてるのかな?ただしんどいだけなのに…)などと思いながらずっと観察をしていました。そのうちに、押す跡を振り返り、二本の線を道と見なしてはみ出ないように歩き始める子が出て来ました。

大人の行動は目的や価値付けをして結果につなげようと無意識にあるいは意識的に考えて行います。子どもの発達の深いところに何かが関係して子どもの遊ぶ姿となっているのか分かりません。

しかし、目の前のことを何か面白いと思ってやりだし、やりながら体で何かを感じとり、何かに気付き、ひらめきがあって次の行動につながっていくようです。

何かの文献を読んで、「子どもは遊びきることが大事である」という言葉を思い出しました。(表現は違ったかもしれませんが、このような意味で記憶に残っています)大学時代に興味を持って読んだヴァルドルフシューレ(シュタイナー教育)やフレネ教育を思い出しました。

おじさんのノスタルジーで、若かりし美青年?時代のことが懐かしく思い出されます。

どちらも子どもの主体性を育み、可能性を広げる教育で、幼児教育が大事にしてことです。

ほこりをかぶった本を引っ張り出して読み直し、引き続き子ども観察をしていこうと思います。

忍者とネズミになりきって

今日はいつもより欠席人数が多い日でした。寒くなったり、温かくなったりする日が続き、体がついていけないようです。コロナ禍が続いているので大事をとっている方もいるのかも知れません。

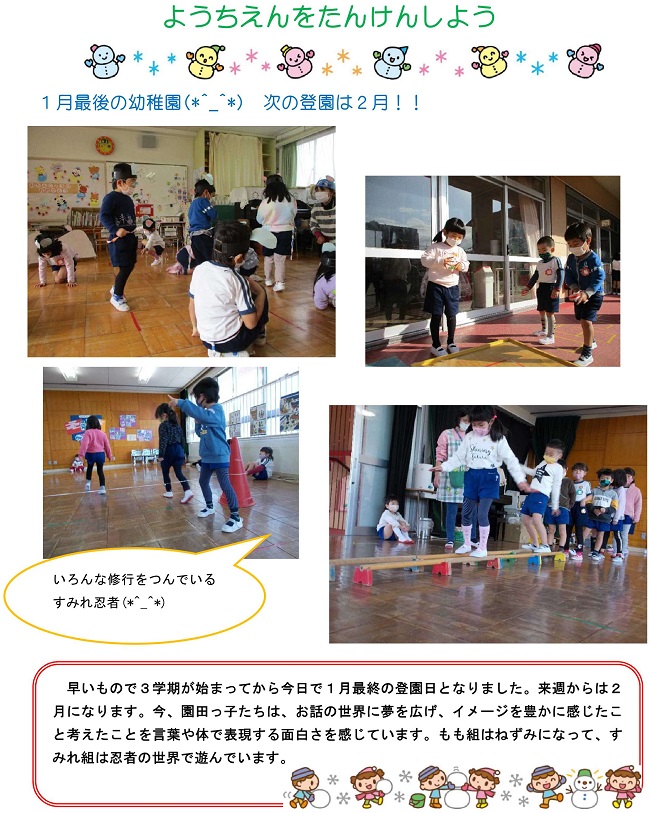

劇遊びに向けて準備が本格化しています。

年長さんは、忍者にちなんだ歌を歌ったり、真っ暗森での修行にちなんだ歌も練習し始めたりしていました。いつも感心するのは、歌のフレーズごとにまねをして歌うだけで歌詞を覚えてしまう子ども達の記憶力の良さです。大人の私達はこうはいきません。

次は忍者修行です。真っ暗森を通る時、色々な草木の障害物があり、それを低い姿勢で走り抜け、場所によっては地面をはってくぐり抜けなければなりません。

今日の修行は忍者走りでウォーミングアップした後、キャンプのタープのように張った布を低い姿勢で走り抜け、二本の平均台の間に張った布の下をはって潜り抜ける修行を行いました。平均台の下は、私がくぐろうとするとお尻が引っかかります。おなかの出っ張りをなくさなければ不可能です。みんな二人ずつ腹ばいになって上手に抜けていきます。何度もやっているうちに、あおむけでうまくくぐる子も出てきて、他の子もまねをし始めます。こうやって自発的に動きを試し、体の色々な使い方を身に付けていきます。色々な発想をして試すことを楽しむ。やっていても見ていても飽きることはありません。

年中さんは、ヘルメットのようなかぶるものに、ネズミさんの目や耳などをつけてネズミさんのかぶりものをつくりました。これをかぶれば今日からあなたもネズミさんの仲間入り。これからみんなこれをかぶって「みんなネズミさんにむチュー。」と言ったか言わなかったか、それは定かではありません。

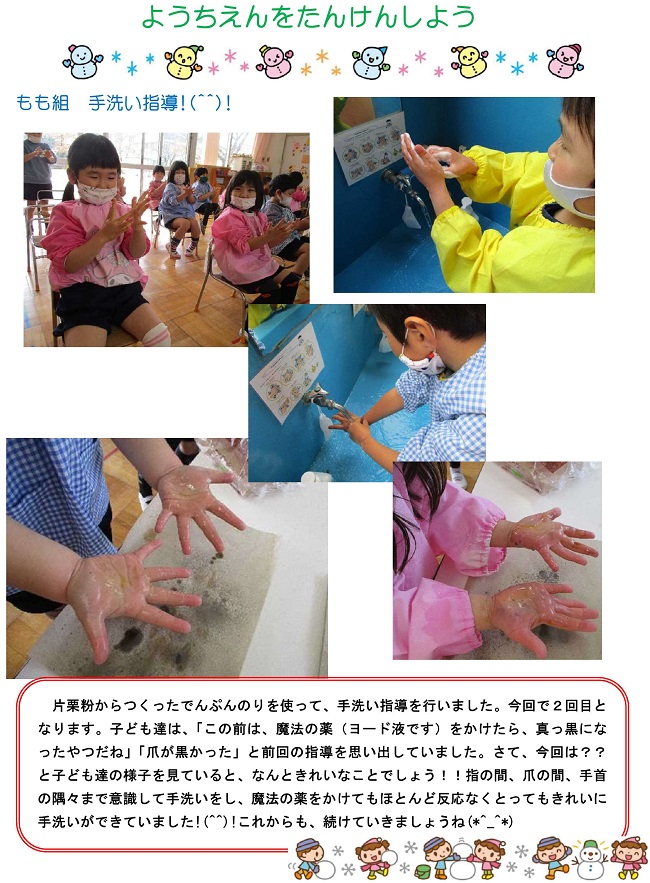

さらに年中さんは、保健の先生による手洗い指導がありました。前回片栗粉をねったものを手につけて、ヨウ素液をかけ、ヨウ素でんぷん反応で濃い紫色(黒に見えます)に変色した手におどろきました。洗ってもほどんど落とせませんでした。今回ものり状のでんぷんでねばねばした手を丁寧に手洗いしてみました。前回とは格段に違い、一回では合格になりませんが、ほとんど落ちていました。二回目では合格者が続出。それも大人でもなかなか落ちないのですが、年中さんは本当にきれいに洗えてびっくりしました。(HPに写真が掲載されています)

前回も書きましたが、継続していく中で改善点を明確にして取り組む。子ども達が自ら気付くように声を丁寧にかけていく。それも個に応じた声がけが大事になります。じっくり育ちを見守る。また、認め、励まし、気付きにつながる声がけを粘り強く行う。幼児教育の難しさを今回も実感しました。(もちろん一人一人の子ども理解があってのことですが…)

出来るよ、わたしたち

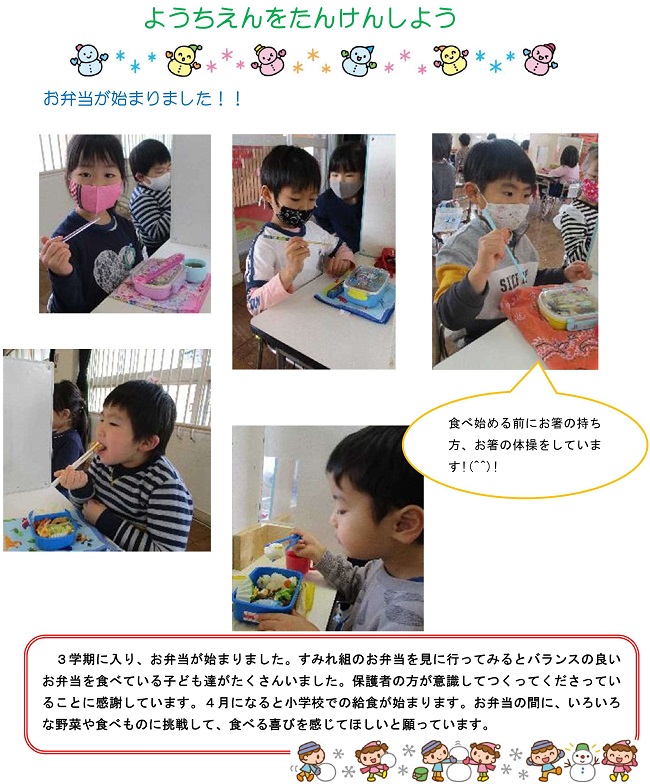

お弁当を食べるとき、足を折りたたんだ重いテーブルを出します。

いつも先生方が出し、消毒のウェットティッシュで拭き、前、横の衝立を立てる準備をします。年中さんは、まだ今も先生が毎日準備、片付けを行っています。年長さんは、数か月で小学生。テーブルは先生が準備しますが、テーブルをきれいに拭くのは当番さんが行います。衝立の準備も子ども達で行います。準備を担当する子ども達は手際よく準備し、その間他の子ども達は食事の用意をして椅子に座って待っています。

「かしこいなあ~。」と、ただただ感心するばかり。

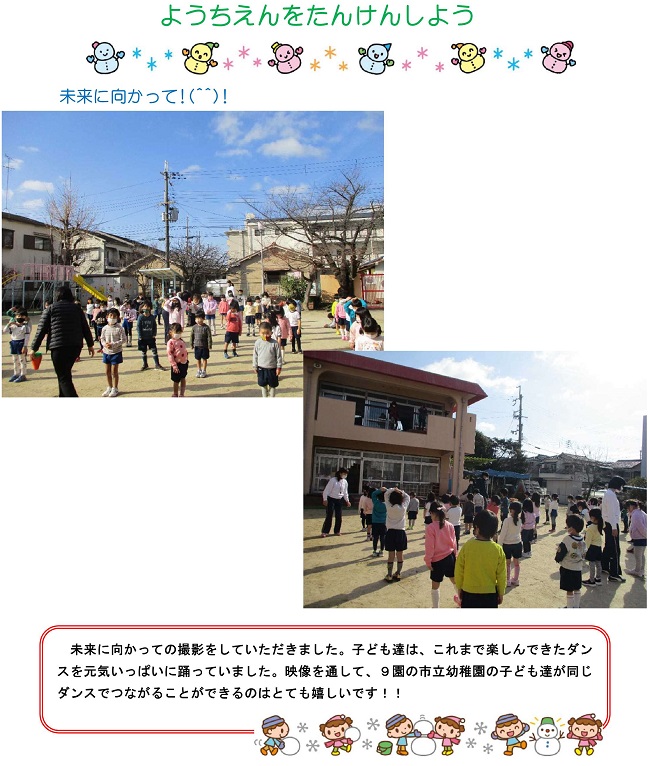

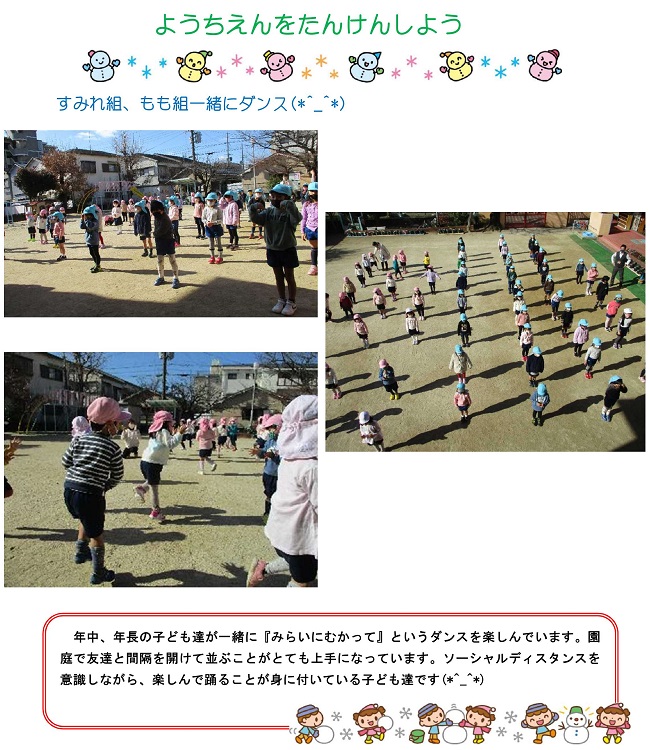

朝は、ベイコム尼崎の放送に市内公立幼稚園全員が出演する「未来へ向かって」の収録がありました。

子ども達は、両手を広げて間隔を上手に取り、年中さんも年長さんも上手に並びました。

大勢で集まった時に、先生の指示をよく聞いて上手に行動できるようになってきたことにも、ただただ感心した次第です。

それから、毎日年中さん、年長さんのその日の当番さんが、各々のクラスの欠席人数、その人の名前を私に伝えに来てくれます。二人で「失礼します。〇〇組のお休みを言いに来ました。△人休みです。お休みは、〇ちゃん、△ちゃん、□ちゃん…です。(たくさん休んでいる時も全員の名前を言えます。頭の中で色別のグループでの欠席者を思い浮かべている様でした)」職員室を出る時に「失礼しました。」と、きちんとあいさつして帰っていきます。

繰り返し継続することの大事さをつくづく感じます。根気強く行うことの積み重ねが、今の姿につながるのですね。それまで、決して叱ることはなく、少しの良さをとらえてほめて、励まして望ましい姿、行動へつなげていく。この先生方の地道な取り組みと子ども達の「できるよ、ぼく、わたし」の気持ちがつながって今の姿になってきています

改めて子ども達の成長を感じました。

「継続は力なり」で、今後も努力していきたいと思います。

福は~うち~

朝から冷たい雨が降っています。

こんな日もそのだっ子は「おはようございま~す。」と元気よくお家の方と登園して来ます。園庭はすっかりぬかるんでくつが泥だらけになります。でもお家の方は帰り際に「よろしくお願いしま~す。」と笑顔(マスクをされているので、園長個人の感想です。目がニッコリされていますので…)でごあいさついただきます。

雨の中、門の外からお子さんが靴を履き替え、お部屋に入るまで見守っている方も多くおられます。その思いに応える園でありたいとその都度思います。

好きな遊びをする時間に2階の遊戯室に入るとボールで遊ぶ年中さんが何人かいました。「鬼はー外。」といきなりボールを当てられました。(各園児は、当たっても痛くないマイボールを持っています)もうすぐ節分が来ることをお家で聞いているのでしょうか。

今年の節分は、国立天文台の発表では2月3日が立春です。その前日が節分の日となります。節分の日が2月2日になるのは1897(明治30)年2月2日以来124年ぶり、3日でなくなるのは1984(昭和59)年2月4日以来37年ぶりだそうです。

うかりしてると、違う日に恵方巻を食べてしまうところでした。古くから邪気を祓う節分のことより、食べることが先に浮かぶ、何ともお恥ずかしいことで。

毎年、家の入口にイワシの頭とヒイラギの葉をつけて邪気が入らないように妻がしてくれています。こんなことでは、イワシの頭と私の顔写真が並べられる日が来るかも…

コロナという邪気を祓い、節分を機にいい春を迎えたいです。

「ソーシャルディスタンス」できるよ

異校種交流で二人の先生が園田南小より来てくれました。

保育の様子を見ていただき、幼稚園の保育、子ども達の様子、公立幼稚園の状況の一端を半日の間見ていただきました。

子どもの育ちがスムーズにつながるよう幼稚園の先生、小学校の先生、中学校の先生各々が、互いのことを知ることが大切で、行事や参観、研修等の機会をその機会としています。

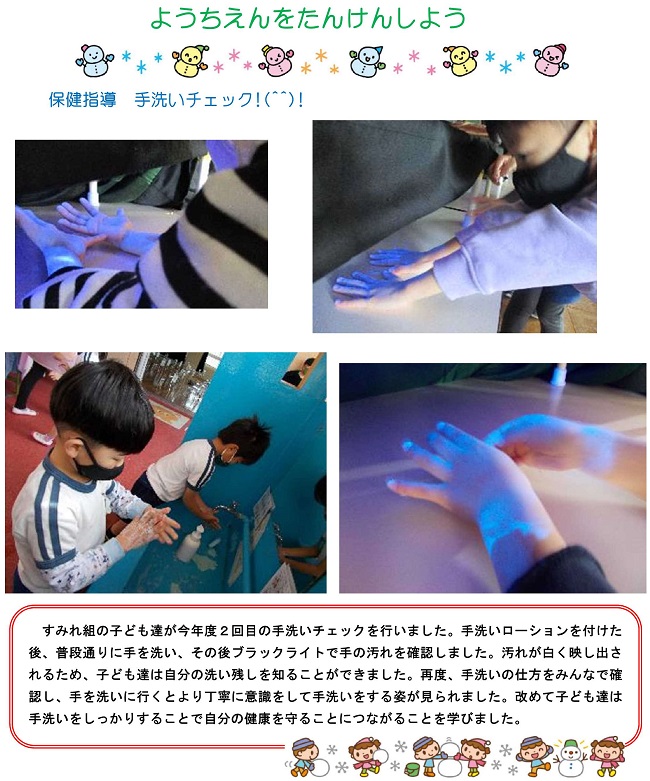

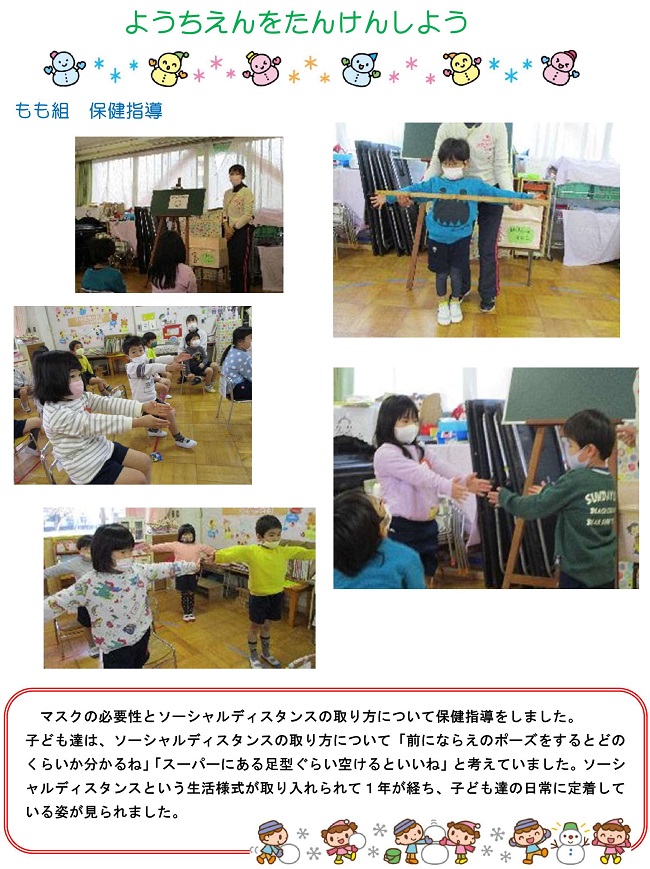

年中さん年長さんのクラスの保育の様子を交代で見学していただきました。見学の中で、年長さんの保健指導がありました。内容は、前回のことを振り返って、手洗い、消毒をきちんと行い、三密にならないようにすることを確認しました。すべて子ども達から発表が出され、よく覚えていました。聞く態度もお山座り(体育座り)でよく聞いていました。食事中、話をせずに食べることが大切であることやマスクが感染を広げないために大切であることをよく理解していて、とても感心しました。

今日のテーマは「ソーシャルディスタンス」です。1~2mほど互いの距離をとるソーシャルディスタンスは、子ども達の背の高さより少し長いくらいです。実は、背の高さは腕を広げた長さと同じくらいなので、両手を広げて友達の手と当たらなければソーシャルディスタンスがとれていることを学びました。

保健指導の説明をきちんと座って聞き続けることができていました。以前より長い時間、先生のお話を聞くことができ、成長のあとが見られ、ここでも感心しました。

小学校の先生お二人が学校へ戻る時、年少さんの子ども達がお弁当前を食べる前に手を洗っていました。その前を通って門に向かう先生を「さようなら~、さようなら~、さようなら~…」と、次々と「さようなら」の可愛い声でお見送りしました。

とても清らかな一場面でした。

未来へ向かって

梅の花

今盛りなり

思ふどち

かざしにしてな

今盛りなり

(梅の花は 今がまっさかり… さあさあ 髪にさして

宴会を楽しみましょう 今がまっさかり…)

[筑後守葛井大夫] ※葛の字の下部分はヒですが、変換にないので代用

新元号「令和」の出典となったのは、『万葉集』巻五の梅の花の宴三十二首を束ねる序文だそうです。この序文は、どういった経緯でどういった日に宴が行われたのか、ということを説明した序文で、その三十二首の一首がこの歌ということです。この歌をしみじみと楽しめる日が来るのはいつなのでしょうか。

二度目の緊急事態宣言下、我が尼崎市の状況が新型コロナウイルス感染拡大について学校園現場も油断できない状況です。

このような状況ですが、公立幼稚園の園児たちは、全園で「未来に向かって」のダンスを役割分担して撮影予定をしています。ケーブルテレビでの撮影に向け、園庭で年中さん、年長さんみんなでダンスの練習を行いました。私も初めて一緒に楽しく踊りました。

どんな状況でも希望を失わず前を向いて行くことは大切です。

2月7日までの緊急事態宣言期間が、今後どうなるか予想がつかないところまできています。先ほども園内で、子ども達がいきいきと取り組む劇遊びの持ち方をどうするか、保護者にどのような形でその成果を観ていただくのか、どのようにお伝えするのか、安全を一番に考えて検討しました。状況を常に見ながら、原則を大事に考え、様々なケースを想定して少しずつ変更していかねばなりません。

冒頭の歌を楽しめる日は必ず来ます。その希望を持って、これがベストと言えなくても、子ども達にとってよりベターになるよう「未来に向かって」いきたいと思います。

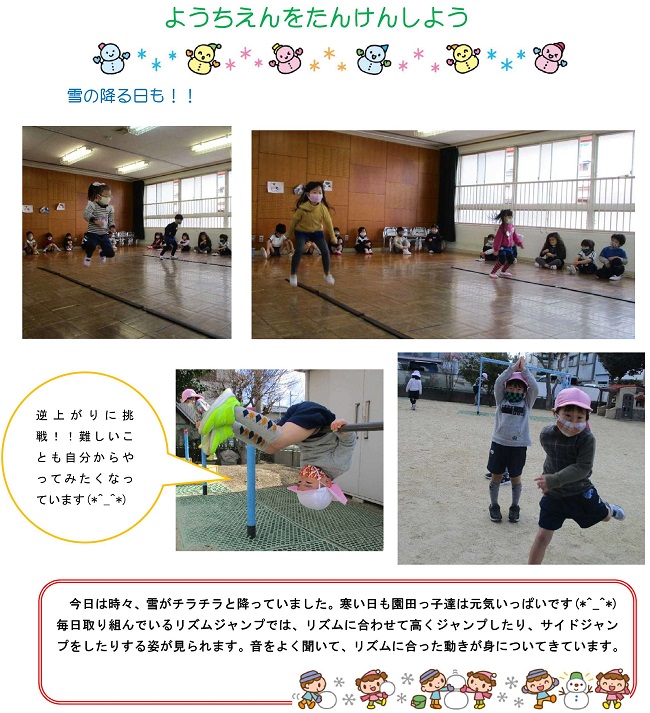

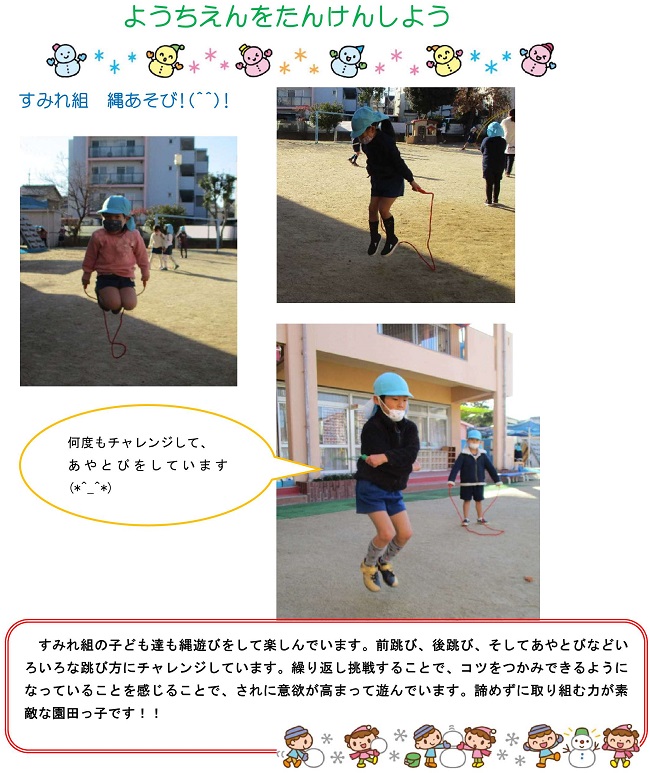

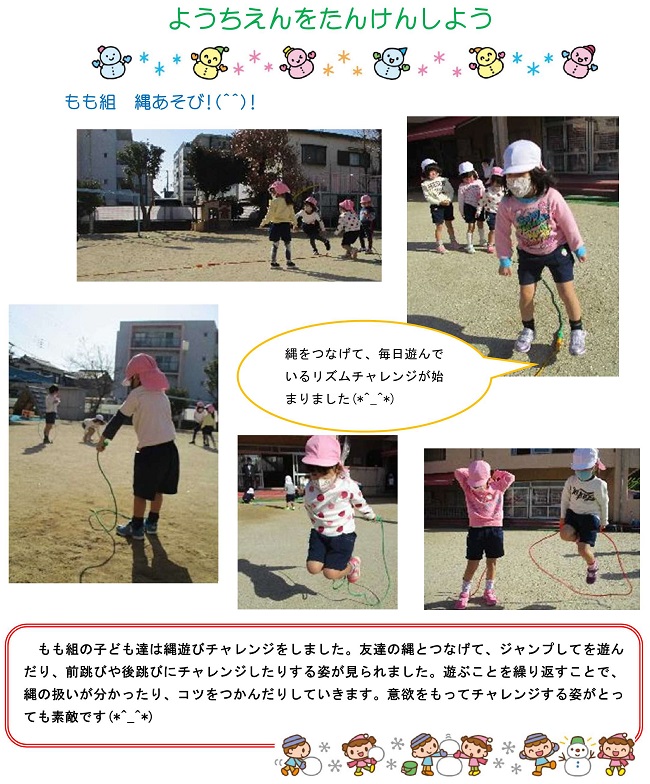

みんなでジャンプ

今朝の出勤時、園の近くではあられが降ってきました。子ども達は元気に登園し、かえってあられを喜んでいます。

園田幼稚園は、体力向上プログラムとして「リズムジャンプ」に取り組んでおり、教育委員会から取り組みの様子を録画に来ていただきました。録画内容をもとに研究を行っており、効果の検証、次の取り組みを考えていくそうです。

テンポの良いダンスミュージックに乗り、年中さんはテラスで撮影しました。最初は、開脚両足同時ジャンプで前進しました。膝の屈伸でリズムの調子をとってテンポに合わせます。次は、閉脚両足とびジャンプでスラローム、左右交互に跳んで前進しました。最後に開脚両足とびの後ろ向きで進みました。脚力が少しずつ付いてきたので、テンポに合う子が増えてきました。

その後二階へ移動し、年長さんの撮影をしていただきました。張り切って必要以上にジャンプし過ぎる子が多かったですが、一歳違いで筋力の違いは大きくとてもパワフルです。

これから短時間で練習回数を増やす工夫を考え、ひざや上半身の使い方、膝・足首・つま先の使い方、その連動など、身体全体の調整能力を高めていきたいと考えています。

幼児期の活動習慣は、大人になってから必要とされる様々な能力を培うことが、多くの研究で実証されてきました。

特に、3~6歳の幼児期における運動の効用は次のとおりです。

・運動能力が向上

・体力が付く

全身を使って大きく動く「粗大運動」

手指を使った精密な動作「微細運動」

・粗大運動と微細運動を組み合わせる⇒体幹、平衡感覚や敏捷性、

調整能力などがバランスよく育つ

・知的能力や絵を描く能力などにも好影響

・お腹が空いて栄養吸収ができる

・良質な睡眠

日本…古くから運動→心の成長に寄与

海外の国々…運動→「粘り強さ」や「やり抜く力」といった能力が培われる

人間関係に良い影響を与える

文科省の幼児期運動指針…身体活動の合計は毎日60分以上…

生活の中での歩く、座るなどさまざまな動きも含まれる

子ども達が健やかに育つには、心、体、頭がバランスよく育まれることが大切で、教育委員会、大学と連携しながらこれからも進めていきます。きっと子ども達にとって良い結果が出ると期待しています。コロナ禍が収束して、子ども達の成長を発表できる日が、一日も早く来ることを楽しみに頑張ります。

吾輩はインクジェットプリンターである

私は某メーカーのインクジェットプリンターである。名前はまだない。

私の使用者は、園田幼稚園の優しい先生方である。いつも朝から晩まで、時には休日返上で仕事をさせてくれる。働き方改革は適用されてはいないかも知れない。

いつも先生方に「頑張って印刷するのよ。」と言われると、ついつい頑張り過ぎてしまう私。

以前、印刷を頑張っている時に消化不良の紙が体内に残ったままであった。そのことを先生方に言えず、今日まで我慢してきた。

しかし、しかしだ。私の我慢も限界に来たのか、ある先生の印刷物を受け付けることが出来なくなった。その先生が「頑張って、頑張って。」と切なそうに言うと、私も「ようし、ハッスル、ハッスル。」と、紙を飲み込んで印刷をしようと…うぅ、うぅ、うぅ。

(ダメだ。どうしても飲み込めない。)

そこで、周りにいた先生方が、「どうしたの?」「具合が悪そうね。」「マニュアルは?」「ネットで調べて、治して(本当は直して)あげましょう。」と、私の口の中に力強く手を入れたり、私を別の部屋の固く冷たいテーブルの上に寝かし、ねじをはずして体を緩めてくれたり、はたまたタワーを建てるように横向けに立てたり、と考え付くことを次から次へと行っていく。私は目を回して何かを吐き出しそうになった。

「あったー!」歓声とともに、口の中にピンセットのようなものを突っ込まれた。

すっきりした!長い間、のどの奥にひっかっていたものがとれたのだ。

「こんなの印刷してない。いつかわからないけど、さっき印刷したのと違う。まだ、あるはず。もっと探そう。」

また、口の中をがさごそ探ってくれる。またもや、強い吐き気におそわれるが何もでない。

電気を通して、試しに印刷することになった。おいしい紙を入れてもらったが、吐き気をもよおしたあとなので口にくわえたまま飲み込めない。もっと、もっとと、美味しい紙を食べさせてくれるが飲み込めない。

では、固い紙を入れたら、のどにつかえている紙がとれるのではないかと誰かが言い出した。(おいおい、そんな固いものを私ののどに押し込むのか?園長がいつも嫌がっている胃カメラと同じじゃないか。せめて薬で眠らせてくれ。意識のないうちに済ませてくれ。)

オエ、オエ、オエー!…………「とれた―‼‼‼」ハイトーンの美しい合唱、低い男の声が濁らせているが…。

(あ~すっきりした~、大成功だ。先生方ありがとう。)と、過激していい気分に浸る間もなく、「印刷できるか試そう。」の声とともに紙を口に突っ込まれ、パソコンから命令が何度も送られ、頭がくらくらしてしまった。

でも、私は力を振り絞って紙を飲み込み印刷した。

「やったー!直ったー!」私はまだふらふらしているが、その後も次から次へとコンピューターを通じて「印刷しろ!印刷しろ!」と指示がきた。私のことを直してくれた先生方のために私は頑張った。目が回るが頑張った。

私はこれからも頑張る。先生方のために、そのだっ子のためにも…

※文中、読み苦しい表現がありましたことをお詫びいたします。文責園長

1・17を忘れない

もうすぐ1月17日がやって来ます。

今から26年前の1月17日 午前5時46分、突然床から激しく突き上げられて目覚め、家が壊れそうなぐらい大きく揺れました。これは大変なことが起きたと思い、近くの小学校体育館に家族を連れ避難しました。

夜が明けるのを待ち、街の様子を見るため、自転車で回ってみました。地割れや液状化した運動場、傷んだ河川橋、崩れた家屋、一目で今までに経験したことのない地震が起きたことが分かりました。さらに先へ進み道路がかなり地割れなどで通行が困難な状況であると分かり、さらに進むと阪神高速が見えてきました。交通はどうなっているのか見に行った訳ですが、何か異様な感じを受け、神戸方向を見ました。43号線の上を走る阪神高速がねじれたようになり、更に遠くを見ると、何と倒れているのでした。自転車をこぎながら「たいへん!たいへん!」と心が叫んでいるようでした。そばまで行くと車はつぶれ、まわりを見渡すと建物が崩れていたり、家屋も軒並み倒壊していたりしているのが広範囲に渡ることに改めて気付きました。

そこから、家族の避難のためすぐに引き返しました。

当時、長男と産まれて2週間の次男を連れて避難生活をしながら、自分の勤める学校では、体育館の避難者対応、仕事、鉄道不通で不便な通勤、休みなく半壊の自宅(当時15階で階段を使っていました。かなりスリムになりました)の片付けを余震の危険を考えながら何か月も続けました。もちろん自宅には住めない状態が続きました。

当時は、みんな同じような生活で、命があっただけ運が良かったと思いました。

ですから、各地の地震の被害を報道で見ると、26年前に亡くなった知人の方々、お子さんを含めたご家族の方々のことを思い出します。そして、給水車を冷たい風の中、タンクを持って並んだことや食べ物や生活用品を手に入れたこと、私の街の亡くなった方が次々と中学校体育館に運ばれたこと、不自由な暮らしを我慢して家族を支えた記憶など、あとからあとからよみがえります。だから、映像に映る呆然と立ちすくむ人々の姿に感情移入してしまいます。

コロナ禍もそうですが、人間の力の及ばない自然の力にあらがうことは不可能です。自らを守り、人と支え合って生き延びなければなりません。

17日(日)震災で亡くなられた方々を追悼し、震災で培われた「きずな」「支え合い」「やさしさ」「思いやり」の大切さを園児たち次世代を生きる子ども達に語り継ぎたいと思います。

家事だ!火事だ!

「訓練火災。訓練火災。火事です。湯沸かし室より出火しました。先生の話を聞いて避難しましょう。」

今日の午後1時過ぎから火災避難訓練を行いました。いつ、どこから火事が起きるか、園児には何も教えていませんでした。遊びの時間中の突然の放送を聞いて、先生の指示を聞いて避難をする訓練を行いました。

きっと戸惑う子がいたり、指示が聞けない子がいたりすると想定していました。

ところがところが、避難移動中一部おしゃべりを注意されること以外は整然と並び、園庭で人数確認中もきちんと整列できているのです。避難遅れ園児の確認、年長、年中と参加人数、欠席人数報告とスムーズに進みました。

園舎内での自由に遊んでいた子ども達が、先生の指示ひとつ、2分ほどで避難完了です。

その後の私の話もしっかり顔を上げて聞いてくれました。「避難で大事なことは?」と尋ねると、「おさない。」「はしらない。」「しゃべらない。」「もどらない。」「ちかづかない。」と次から次へと答えてくれます。突然の訓練に「こわかった。」と言う子もいました。「大切な命を守るために練習したんだよ。みんなで力を合わせてよくできたね。えらかったね。」と言うと、少し落ち着いてくれたようです。

それぞれが自由に遊んでいる時に、突然の放送があり、すぐ先生の指示を聞く態勢がとれたことと、その指示を理解して整然と並んで行動することができたこと。いままでの訓練がしっかり身に付いていることがとても素晴らしいことでした。

今回は火災ですが、地震はさらに対応が難しくなります。いつ、どこで、どれぐらいの規模で起こるのか、その時どう行動するべきか、自分で判断することも必要です。自分の命は自分で守る、大人でも難しいことですが、少しでも生きる力として身に付けられるよう避難訓練を継続して行っていきます。

(追記)市内全幼稚園で安全教育の実践研究を毎年行っています。ここで蓄積した実践を参考にして、園児の実態に合わせて訓練内容を検討しています。

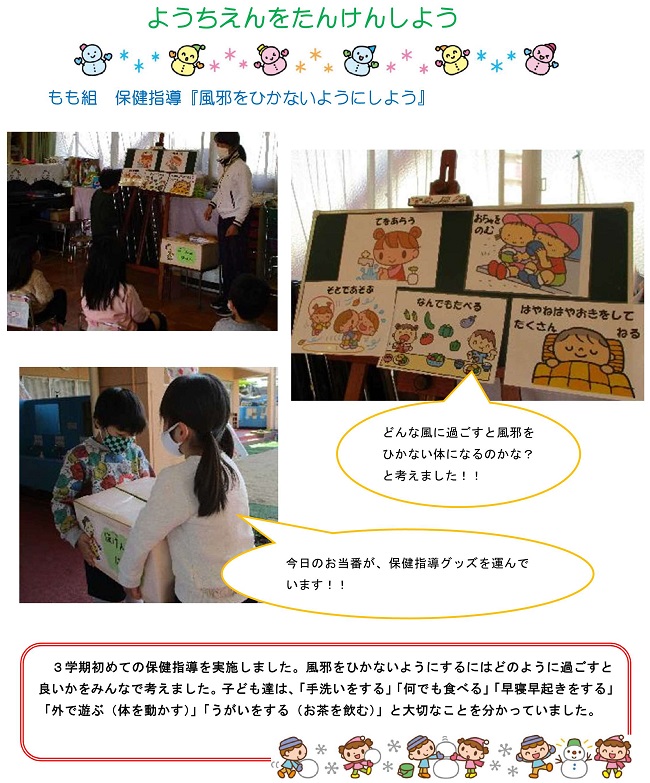

風邪なんてバイバイきーん

昨日とは打って変わって、お日様が園庭を照らす朝でした。

日なたは暖かく、朝一番に年長さんが外遊びに出て来ました。滑り台で遊ぶ子、サッカーをする子、鬼ごっこをする子、おうち(園庭にある家)の中や周りで遊ぶ子、足の速さによってルールを考えて鬼ごっこをしようと相談している子ども達。寒さで引き締まった空気の中、それぞれがやりたい外遊びを楽しんでいます。

久しぶりの暖かい朝日の中で、生き生き、きらきら、とびはねる子ども達の姿を何も考えず、しばしボーっと見ていました。

しばらくすると、年中さんの保育室で養護の先生による保健指導が始まりました。

「パオちゃんのかぜひいちゃった」の絵本を読んでもらい、気付いたこと、思ったことを子ども達は一生懸命話します。その中には、経験したことを詳しく話す子もおり、よく覚えていると感心することと、語彙も豊富でとても分かりやすく話してくれます。友達の発言に触発されて思い出したことを話す子がどんどん増えていきます。みんな積極的になってきました。

「しんどかったんだね。遊べなかったんだね。幼稚園を休まなければならなかったんだね。」と先生は発言を全て受け止めてくれます。子どもからは、「幼稚園に行けなくて、幼稚園の夢を見たよ。」「お友達と遊べなかったので、お友達と遊ぶ夢を見たよ。」など、夢の話にも広がっていきます。

「風邪をひかないためにはどうしたらいいのかな?」と問いかけると、「手洗い。」「うがい。」先生から「幼稚園ではコロナのためうがいをしていないね。どうしている?」

「お茶を飲む。」の答えに先生は、「そうだね。のどをうるおすことが必要だね。」

「はやね、はやおき、あさごはん。」「そうだね。よく眠って栄養をとるといいんだね。他は?」「手洗い、消毒、好き嫌いしない。」「野菜をたっぷりとることが大切だね。去年みんなで野菜を食べたね。(昨年、保健師さんから野菜から栄養をとることの大切さを子どもも親も学びました。野菜の苦手な子どもも生で何もつけず食べていました)」「朝、野菜食べてるよ。」「ブロッコリーをいつも食べている。(大嫌いなはずなのにがんばっています)」と、次から次へと野菜体験が出てきます。園で行ったことを家庭で引き続き実践していただいているのですね。子ども達はいきいきとして、誇らしげに答えます。苦手を克服して自信がついているのでしょうか。

きちんと先生のお話を聞き、自分の思いを伝えようとする子ども達。さらに学びが深まりました。途中から先生の助手で出て来た子と先生とでカードでまとめをしました。みんなよく覚えていて、かぜをひかないようにするには、「手洗い、うがい(水分補給)、何でも食べる、外で遊ぶ、よく寝る」が大切と、みんなで答えていました。

先生と年中さんのキャッチボールが素敵な楽しい時間でした。みんな楽しく学べました。

コロナウイルス感染拡大のため、

兵庫県にも緊急事態宣言が発令中です。

このため、1月14日~2月7日まで

わくわくランド・ふれあいランド等子育て支援事業は

中止となりました。

こちらから → すこやか子育て支援

三学期がはじまる

朝、家を出ると雪が舞っていました。

空はどんより曇り、六甲の山も山頂が見えません。

バスが遅れ、こんなに寒い日なのに園に到着した時には、一人だけゼーゼー、ハーハー息が上がり、汗をかいている私。

三学期の初日から余裕のないスタートとなりました。今年は丑年なので、ゆったりじっくり落ち着いて歩もうと誓っていたのにモー(牛だけに)守れません。

8:30開門。みぞれ交じりの小雨の中、「おはようございま~す!」元気なあいさつで次々年長さんの子ども達が登園してきます。中には「どうしてもっと早く幼稚園は始まらなかったのー?」と半ば抗議をしてくるうれしい訴えもありました。幼稚園へ来る日を待ち焦がれている子どもの姿。担任の先生たちのところでは、「先生にあいたかったよー。」の声も聞こえて来ました。

お母さん方には、丁寧な新年のごあいさつをいただきました。改まった気持ちでごあいさつをして、朝の心の乱れを整えることができました。きちんとあいさつすることは、きちんとした心構えに通じるんだなと改めて感じました。

三学期の始業式は、年長組、年中組の順でクラスごとで行いました。

2学期の終業式のお話をよく覚えていてくれ、早寝、早起きで止めると、「朝ご飯。」の声が続きます。休み中、規則正しく生活していたようでみんな元気です。

最後に、「三学期はお友達と助け合い、『ありがとう。』の声がたくさんかけあえるようにしましょう。」と話しました。そして、「ハッスル!ハッスル!」で三学期をスタートしました。

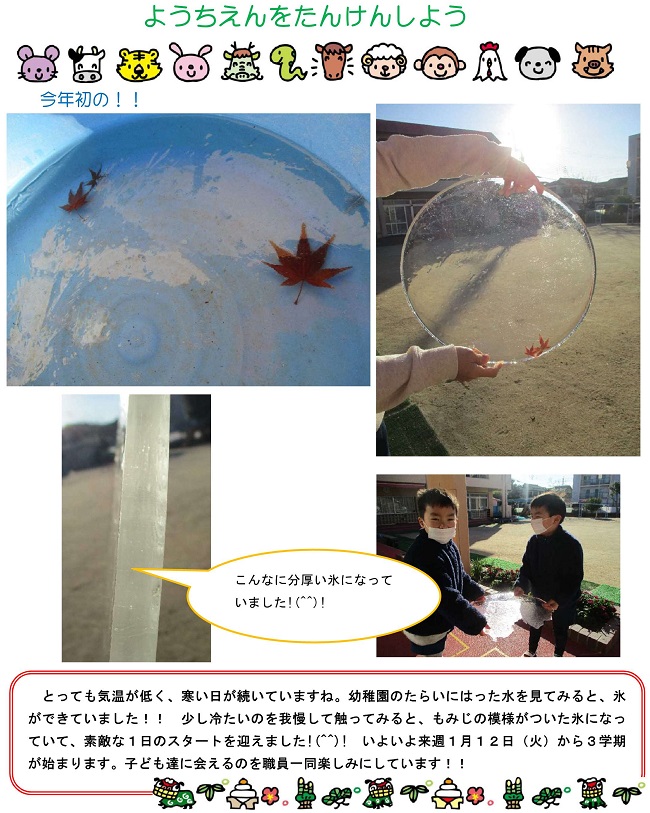

モーたいへん

朝からもう~たいへん。

外は暴風雪警報が出ていますが、園内では市内全幼稚園で取り組む研究資料の最終検討を行っています。

各先生が作成した資料をみんなで最終検討、点検を朝一番から取り組んで、職員一同熱く意見交換、確認を行い、ポンコツの私は…お茶を飲んでいます。

誤解されたら困るので、粛々と少しずつエンジンのギアを上げながら、マイペースで仕事をしていることをお伝えしておきます。

本日は、一日中会議、打ち合せを行います。第3波新型コロナウイルス感染拡大の中、日々の保育や預かり保育、3学期行事等山盛りです。

一つ一つテキパキ会議が進み、気が付いたら12:30を過ぎかけていました。

そこで、ランチタイムをとることにしました。

園田幼稚園の職員室の机は、透明なアクリル板を立てており、前、横への飛沫感染対策をしています。

安全対策万全で、今日はみんなで雅なお弁当を食べました。会話も安心してすることができ、楽しい話題に花が咲きました。

午後からも引き続き打ち合わせで園外保育での行動確認、役割確認等を進め、各個人の新学期準備にかかり、いよいよ新学期が始まる緊張感が高まってきました。

うし年だからという訳ではありませんが、ほんと、朝からモーたいへん。

このように新型コロナの安全対策を相談している中、東京では感染者が2000人超になったとの情報が入りました。「コロナの時代の僕ら」を書いたイタリア人作家パオロ・ジョルダーノさんは、「僕たちは今、地球規模の病気にかかっている最中であり、パンデミックが僕らの文明をレントゲンにかけているところだ。」と説明しています。パンデミックというエックス線が、文明の炎症を起こしている部位をレントゲン写真に映し出してくれたというのです。感染症の流行でわれわれ人間は人類という大きな集団の一員であり、一人一人の人間は他の人々とほどけぬ糸で結ばれていることを改めて気付かせてくれたというのです。ある一人が何か行動を起こせば、それは他の人間にも何らかの影響を及ぼす。自分のわがまま勝手な振る舞いが、時には人々を窮地に陥れることがある。それほど人と人とは固く結ばれている。だから行動を起こす時は他の人を考慮しなければならない。今回のパンデミックでジョルダーノさんは改めて気付かされたと言います。

いよいよ12日から新学期が始まります。ジョルダーノさんの言葉を胸にとどめ、人とのかかわりを大事にする保育を進めていきたいと考えています。

仕事はじまる

あけましておめでとうございます。

昨年は多方面から多くの皆様に温かい励まし、応援をいただきました。

おかげさまで園児達はコロナに負けず、元気に過ごすことができました。ありがとうございました。

今年は丑年です。ウッシッシと朗らかに笑い、あわてず、さわがず落ち着いて、のっしのっしと着実に歩み、時には立ち止まり深く考えて、園田幼稚園が子ども達にとって楽しい場になるよう努力していきます。

本日から仕事始めです。仕上げの三学期のため、色々なアイデアをギューギューに詰めて出勤してきた職員に、「モー(牛ではありません)、待ってぇな~。初日はゆっくりいきまひょ。(『おちょやん』風に)」と、私はいつものヨレヨレ感いっぱいで今年もよたよたしています。12日からの3学期開始が、希望に満ちたスタートとなりますよう、ご家庭でも準備をお願いいたします。

私が大学の時にお世話になった恩師の年賀状に「学問は牛のよだれ」と書いてあったことを正月の年賀状が来るたびに思い出します。「商いは牛のよだれ」のもじりだと思いますが、日本の著名な哲学者も同様のことを述べていた記憶があります。

元来移り気で一つのことが続かない私ですが、園長ブログは今年も「牛のよだれ」のごとく切れ目なく長く垂れるよう、気長く努力していきます。どうぞ気長くお付き合いいただきますよう、こちらもお願い申し上げます。もしお手間でなければ、ご意見ご感想をお寄せいただければ幸いです。(園のポストへ)

~きらきらかがやく そのだっ子 No.177~

~きらきらかがやく そのだっ子 No.177~