2021年6月アーカイブ

| 「積ん読」の山の頂へ |

「やっちまったな~(´;ω;`)ウゥゥ」 金額にして約〇万円弱の本代を請求されてしまった。妻にはすでに知られている。カード支払いが即座に分かるアプリを妻が手に入れ、カード決済の瞬間、決済情報が入るらしい。 LINEですぐ報告を入れた。「たくさん本を買ってしまいました。許してください。」と… LINEには、「アハハ!」とだけ。本心が読めない。 読んでいない本が山ほど自宅にあり、『積ん読(つんどく)おやじ』の異名を持つ私。 しかも、読むそばから内容を忘れ、同じ本をまた買うという過ちを繰り返し、家族に知られないよう隠す。情けないことと、なぜかおどおどする人間の小ささ。自己嫌悪である。 しかも、最近、我が町の図書館へも出入りするようになり、読みたい本が一挙に増えてしまう。返却期限もあり、借りている本を優先して読み、ますます「積ん読」本の山ができる。 「わかっちゃいるけど、やめられない。」昔はやった歌が私の頭をなぜかグルグルめぐる。 近年、若者の活字離れが課題とされている。ICT活用で学力が果たして上がるのか、とか、だいぶん前に読んだ「スマホ脳」でかかれている警告やそれをまた批判する論文など、真偽はともかく情報があふれ、振り回されることが多い。 そんな中で私はなぜ本を読むのか。ふと考えることがある。活字離れや、ネット情報や、スマホ脳がどうだとか言われるが、私は単に好奇心だけである。だから、読むジャンルは決まっていない。 ただ、知ることが楽しいのだと思う。すぐ忘れるのだが、ある日「そうだったのか!」と、叫ぶ時が数年に一度ある。 忘れていた雑多なものが、突然つながって、一度に視界がひらける様な、単に分かるというのではない、もっと根本的なものに近づくような、ひらめきのようなものがスパークする。 子ども達の「あっ、わかった!」と叫ぶ時の感じに近い。 幼稚園の子ども達は、日々体験の中でからだいっぱい「やった!」「できた!」「見て!」と表現する。遊び三昧が子ども達にとって幸せなかけがえのないときである。 大人の私はいろいろなことに心が動き、一心不乱になれることがほとんどない。 好奇心のままに読書三昧にふけり、子ども達の「やった!できた!見て!」のように「そうだったのか!」を味わいたいと思う。 「積ん読」の山を私はこれからも登り続けることになりそうだ。 |

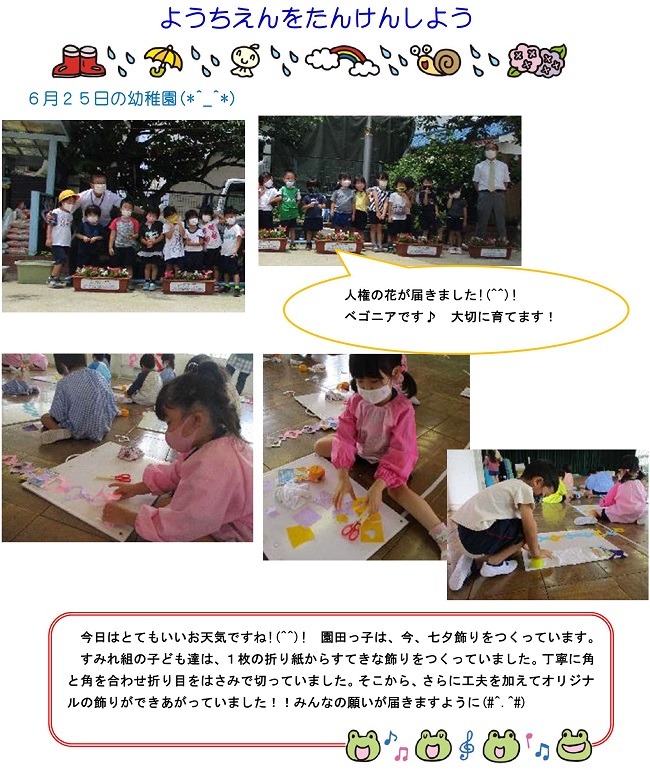

| みんなの花 |

「人権の花」運動おもいやりのこころのプランターが6つ届きました。尼崎人権啓発活動地域ネットワーク協議会より人権啓発活動の一環として、毎年市内数校園に順次贈られています。 プランターの花は、赤、白のベゴニアです。花言葉を調べてみると、赤い花は「公平」、白い花は「親切」だそうです。 運の良いことに、転勤する学校、学校で「人権の花」をいただくことに巡り合っていますが、花言葉を調べたのは今回が初めてです。いったいどうしたのでしょう。 日々幼い子ども達に心が清められつつあるのかも知れません。いかついおじさんのデコボコした心が、清らかなおさなごの心に洗われ、河原の石のように角がとれて丸くなっていくようです。 この「人権の花運動」は、昭和57年度から人権啓発活動として行われてきました。子ども達が協力して育てることによって、生命の尊さを実感し、その中で豊かな心を育み、やさしさと思いやりの心を体得することを目的とするものです。 子ども達は一人一人自分の植木鉢でミニトマトやアマナガトウガラシやピーマンを毎日水やりをして大事に育てています。 ベゴニアの花がみんなの花として仲間入りしました。みんなで育てることで、お互いのことを考えることにつながればと願っています。 楽しみなことが、また園で増えました。 |

| よろよろ、おろおろ |

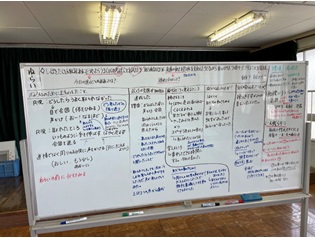

今日もそのだっ子は元気、元気。朝の開門から数分経つと、園庭が活気づきます。 「おはようございます!」のあいさつの後、手指消毒、体温の確認、野菜の水やりをして、終わると先生のところへ、タ―ッとかけて行きます。 水曜日は、思い切りお昼まで遊びきり、お弁当なしで帰ります。 私たちは、午後から会議を行いました。 普段、なかなか会議をまとまってする機会がとれませんが、出張もないので、じっくり話し合いをすることができました。 そこでは、行事の振り返りを行い、良かったこと、子ども達の様子、改善点を話し合います。そして、次により良く実行できるよう記録をしていきます。 子ども達の現在の様子についても細かく情報共有を行い、どの先生も子ども理解を深め、連携し保育ができるように検討し合います。これは、特に大事で、多くの視点から子ども達を見て、子どもに寄り添った保育につながっていきます。 最後は、研究についてです。今年も市内の幼稚園9園で、保育の研究を行い、保育の質をさらに高めようと努めています。日常の忙しい中ですが、指導の資質向上を図るため、定期的に講師の先生や教育委員会の先生の指導を受けたり、園内で研究保育を行ったり、市内で事例を持ち寄り検討を行ったりして頑張っています。 遊びを通じて、自己決定を行い、試行錯誤を重ね、粘り強くやり遂げる。子ども達が遊びに浸りながら体験を通じて自己実現につなげていく。この経験が子ども達の自尊感情を高めることにつながっていきます。 子ども達が根拠のない自信、「どうなるか分からんけど、がんばればできるんちゃうかな。」とこんな楽天的な心が育つことを願っています。失敗しても、「だったら、こうしてみたらどうかな?だめかー、じゃあこの方法はどうだろう…」と何度も何度も納得のいくまでやり切る。こんな子ども達に育って欲しいと保育研究を行っています。 その上で、多様性のある社会での共生につながる、「人とつながる」素地を育んでいけるよう努力を重ねていきます。 今日も研究について話し合いを進めました。先生方の頑張りには頭が下がります。 一方、年老いた私は、座骨神経痛がどうとか、目が見えにくいとか、腰が痛いとか、呂律が回らないとか、相変わらず訳の分からない話をして会議に水を差しております。 おろおろしながらも…う~ん。なんか左の指先がしびれて来たのでこの辺で終えて置きます。 (私は言い訳をして逃げるのが得意技です) |

| エウレカその2 |

昨晩は夜中に雨が激しく降るとともに、落雷が多かったそうで、出勤前のニュースで大阪の停電について報道されていました。 朝から電話が何本かあり体調の悪い子が増えているようです。 私は小学校教育に長年携わってきました。未だあの時こうすべきだったのではないか、と思い出すことばかりです。勉強をもっとすべきだったと、先人がよく語っていたことを実感しています。 でも、今からでも前進はできます。学ぶ気持ちがあれば進めます。幼児教育に携わるようになって、専門であったはずの教育について、分からないことがいっぱいあることが分かりました。ただ、イメージですが教育について大きく広くとらえようとしている感覚があります。なぜか、幼児教育のもつものが、人の後の人生に大きく影響するものであると感じるからであり、事実、学問的研究でそのことが証明されてきています。 改めて「モンテッソーリ」や「レッジョ・エミリア」を中心に独学(本を読むだけですが)し始めています。 前者の「モンテッソーリ教育」は私の中にイメージが入りやすく思います。それは、尼崎市の公立幼稚園の保育が重なるところが多くあるからだと思います。(※これはあくまで個人の意見、感想です。) 子どもの行動の目的は「過程」であり、そこを大切にしています。私達大人は「結果」に向けて行動します。子どもを見る目を変えなければ、子どもの心に気づけません。 だから「目の前の子ども」の姿をしっかり見なければなりません。繰り返しやっているのは何でだろう、何に興味を示しているのだろう、何に困っているのだろうと、よく見なければ分かりません。 子ども自身も大人や友だちの動きをよく見ています。 幼児期の子どもは、どうやったらうまくできるか知りたくて、「自分自身の動作の主人公」になりたいのだそうです。 ですから、子どもに何かを教えようとする時は、まず、大人が黙って目の前でやってみせる。それを子どもは動きをじーっと見ながら頭を働かせているのだそうです。 このように、少しずつ学ぶうちに、ふだん子ども達の様子を見ていて感じていることが、「そうだったんだ。やっぱりそうなんだ。」と納得して、子ども中心の保育ができるようになっていくようで嬉しくなります。 昔、山本五十六氏が語った「やってみせ、言っては聞かせてさせてみせ、ほめてやらねば人は動かじ」という言葉に通ずるところがあるようです。 (チャンネルはそのままで、次週へ続く…最近の方には分からないですね)(-_-;) |

| ピョンピョンピョンピョン、ウサギだYO |

|

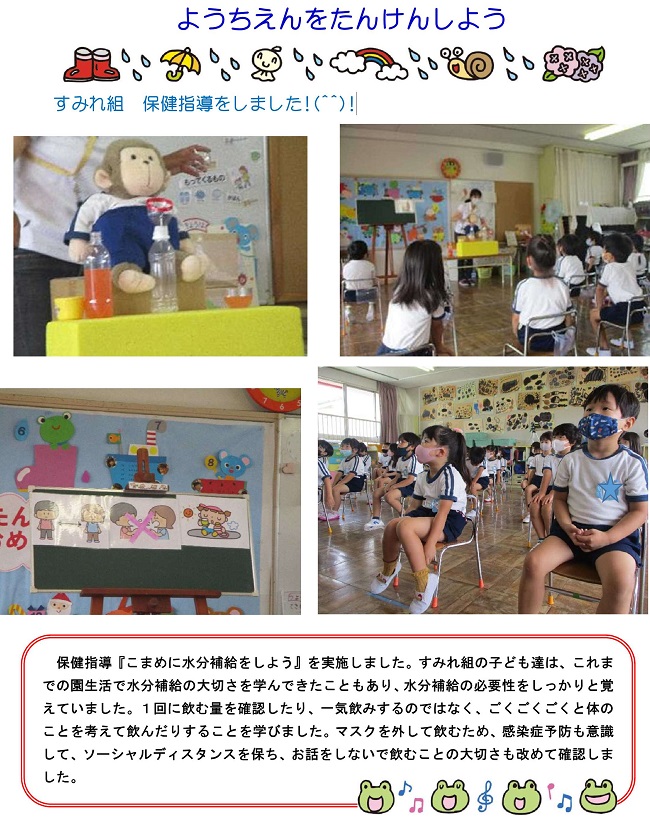

晴れの暑い日が続きます。連日30℃前後の日が続きますが、そのだっ子は元気に遊んでいます。 熱中症予防サイトを見ると、暑さ指数が注意から警戒の間になっています。 保健の先生から水分補給の仕方を教えていただき、水筒からお茶を上手に量を考えてカップに注ぎ、一度にごっくんと飲まないよう、小分けにして飲めるようになりました。 園では、リズムジャンプに取り組んでいます。ダンスミュージックに合わせて、一本の線をまたいで様々な跳び方をしながら前進します。 少しずつですが継続して取り組み、子ども達の足はもとより体幹がしっかりしてきました。昨年からの取り組みで、明らかな変化があります。 まず、以前より出会いがしらの衝突など、けがの件数が減ったこと、落ち着いて先生の話を背筋を立てて聞けるようになったこと、走るスピード速くなったこと、普段あまりしない投球動作の肩の可動域が大きなり、遠くへボールが投げられるようになったこと、思いつくだけでも多くの良い変化が表れています。 今日、お昼前に教育委員会から指導主事の先生が、子ども達の様子を見に来て下さいました。年中組さんのリズムジャンプから見ていただき、次に年長組さんを見ていただきました。写真も撮っていただき、委員会で資料として報告をするそうです。そして、大学の先生等、専門家の方から助言をいただけることを期待しています。体を使うことや体性感覚を刺激することは、幼児の脳の発達にも良いようです。 何より軽快なダンスミュージックに合わせて、子ども達がいろいろなジャンプを楽しみ、少しずつ上手になって、次のことへ挑戦したい気持ちになる。こうやって子どもの体力が伸び、楽しく健やかに育つ取り組みは、継続する価値は大と考えます。別の機会に子ども達のその後の育ちをお伝えするので、楽しみにお待ちください。 今日来ていただいた指導主事の先生が持っているウサギさんの耳が気になり尋ねました。 「そのウサギさんの耳で何か考えていたのですか?」 「突然知らない男の人が来て、子ども達がびっくりしたり、怖がったりしないように用意して来ました。」 「そうだったんですか。残念。それをかぶって『こんにちピョン。みんなのリズムジャンプを見に来たピョン。ウサギさんのようにピョンピョン上手に跳ぶのを見たいピョン!』と考えていたんですね。」と、そのためにウサギさんの耳を用意して来て下さった指導主事の先生。素敵な先生ですね。ありがとうございました。 私もウサギさんの耳を買いに行こう。でも、私がそれをかぶって出てくると、逆効果になるかも… |

| 積小為大を心がけて | |

|

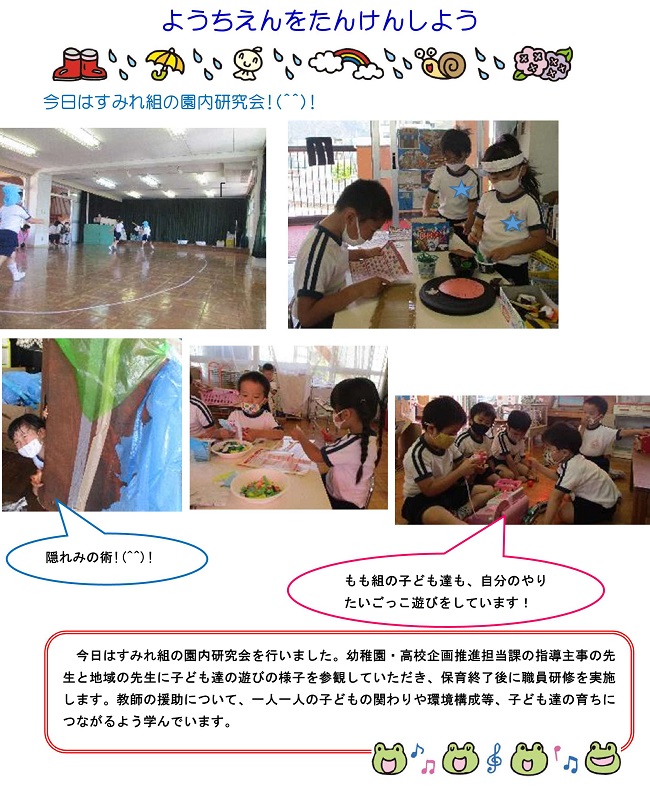

30℃を超える今日、園内研究会を行いました。園外から講師の先生と教育委員会の幼稚園担当の指導主事の先生に来ていただき、年長組さんの好きな遊びの様子を見ていただきました。 すみれ組の部屋で、担任の先生のお話を聞き、忍者ごっことお寿司屋さんごっことしっぽ取りの三つの部屋に分かれました。それぞれ遊びたいところを選んで分かれました。 忍者遊びは、大きな段ボールを切って貼って通路をつくり、通路をトンネルにしてつないでいます。人がくぐって通る通路が迷路になっていきそうです。これからどのようになるのか楽しみです。 時間をおいて部屋をのぞくと誰もいません。でも、目の前の通路が突然ごそごそ動いてびっくり。何と人がでてきました。「すごいね!かくれているのがぜんぜんわからなかったよ。突然出て来たからびっくりした。」と言っていると、部屋の隅にある大木の裏からまた人が表れるではありませんか。一人出て、二人出てきて、またびっくり。「うまく忍者のようにかくれているね。まったく分からなかったよ。」 油断をしていると、大人でも見破ることができません。 隣の部屋では、のれんがかかっており、『くらずし』とかいてあります。 のれんをくぐってみると回転ずしのお店があり、お客さんがメニューを広げて見ています。その前では店員さんがお寿司の用意をしています。お寿司が回転するよう回転台にひもを付け、それをスルスルと引いていくと、なんとお寿司の台が動いていくではありませんか。 工夫していますね。お店のつくりやメニュー、お寿司の種類など、本当に細かいところまで覚えていて、本物に近づけようと工夫しています。子ども達は、経験からたくさんのことを学んで、よく覚えているのですね。いっぱい体験、経験させてあげ、気に入ったことをじっくり取り組ませてあげることが、これからの育ちに大切であり、大人はできるだけ見守ることが必要なんだと、今さらながらに思いました。 さて、しっぽ取りはどうかなと、遊戯室に見に行きました。 ズボンのおしりにしっぽをはさみ、他の人から取られないようおしりを向けないよう注意しています。中には手にしっぽをつかみながら走っている子もいます。 さすがに足の速い子が有利です。やっているうちに体をうまくひねったり、目線をよく観察して死角に入り、相手の裏をかいたり、いろいろなことを工夫し始めます。感心するのは、ちょっとやそっとではあきらめない。何とか取られないように、あるいは取れそうにない相手からしっぽを取ろうと考え、工夫して遊びを楽しんでいることでした。大人でしたらもうしんどいからやめようとなりますが、子ども達は自分が納得できるまで遊びます。 遊びは、体も頭も心も育む大事なものですね。こうやって遊びにひたれることは幸せなことです。 この日はお弁当の無い日で、午後から研究会を行いました。 本日の保育について、保育のねらい、子ども達の活動について、先生の子どもへの支援について意見交換、討議を行い、保育環境の設定について、保育のねらいにせまるにはどのようにすればよいのかなどを考えました。講師の先生と委員会の指導主事の先生からご助言をいただき、つぎの研究会に向け、日々の実践を積み重ねていくことになります。

合言葉は「小さなことからコツコツと」(はい、みなさんもご一緒に) ※今、私が思い付きで合言葉を入れました。ふだん言っておりません …これからはやらそうと思います(却下されへんかなぁ~(-_-;) |

| 幼稚園楽しいよ~ |

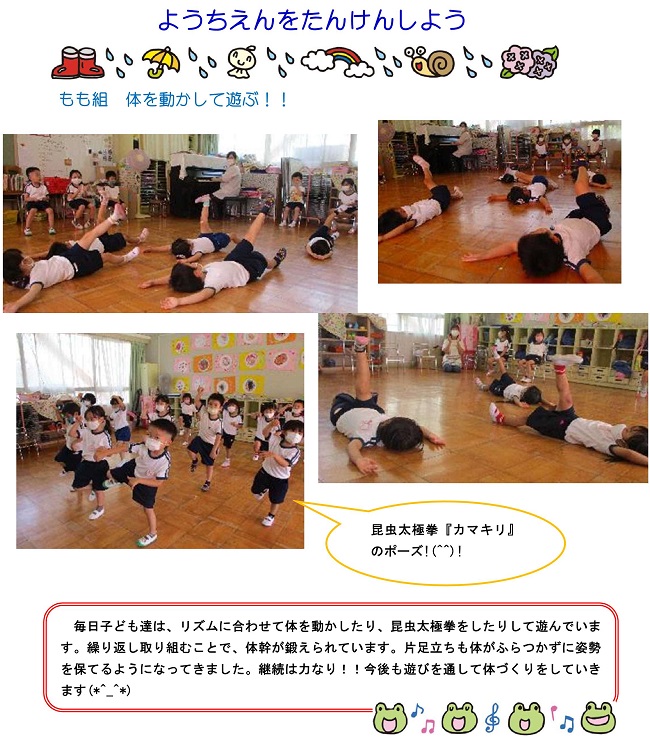

気温上昇。昨日よりさらに気温が高く、登園時から髪の毛が汗でぬれている子がたくさんいます。 今日は教育委員会から指導主事の先生が、子ども達の様子を見に来て下さいました。 少し園の様子についてお話をして、まず年中組さんにご案内しました。登園時から見ていただきました。 子ども達は登園してすぐ好きな遊びをし始める子や、しばらく休憩して座っている子など様々です。委員会の先生を案内すると、たちまち私はいろいろな武器をつくった子どもたちから総攻撃を受けました。助けてくれる子も中にはいて、武器をつくって渡してくれたり、パワーがつくハートを貼ってくれたり、もみくちゃ状態になります。 二階に上がると、年長組さんの水分補給に関する保健指導でした。様子を見ようと上がったのですが、もう終わったところでした。残念!下で暴れ過ぎました。 様子は、教頭先生がHPにアップしてくれているので、そちらをご覧ください。部屋に入った時、年長組さんはほめられているところでした。「よくお話を聞いているね。聞いたことをしっかり覚えているね。」と言われ、座っている姿もほとんどの子が落ち着いた良い姿勢でした。『成長しているなあ。小学校へ行っても十分立派にやっていけるな。』と心で思いながら、同時に「すごいね。すてきな座り方をしている人がたくさんいるね。」と感心して話しました。 委員会の先生に2時間ほど見ていただき、感想とご指導いただきました。子ども達がいきいき楽しそうに過ごしていることをほめて下さいました。特に、子ども自身に「あなたはどうしたい?」「どうすればいいかな?」と自己判断を引き出し、取り組みを見守り、子どもがやり遂げる体験につながるよう支援していることが行われていると、ほめていただきました。 委員会の先生が帰ってから、年長組さんが外遊びに出てきて、固い山をつくりトンネルを掘ったり、泥水遊びを楽しむ姿など、協力して遊ぶ姿が砂場やその周辺で展開されました。 昨日、テントを増設し、日よけも新たにはり、日陰を増やしました。その下で、水と土のじゃりじゃりブレンドやトロトロブレンドやサラサラブレンドなど、手触りを感じながら、少しですが泥水でコーヒーをつくったり、少しずつ水を含ませながら土を固めてカチコチの山づくりをしました。特にすごかったのは、トンネルを開通し、その上を男の子が歩いた時です。「あっ!くずれる‼」トンネルがつぶれると思い、声に出てしましました。 ところが、何度行き来してもこわれません。トンネルの上の土は結構薄いのですが、びくともしません。 工夫してこんなことも出来るようになったんだ。改めて年長組さんの成長を感じ、この姿も委員会の先生に見ていただきたかったなあ、と思いました。 帰る前の年中組さんの「昆虫太極拳」も(今、元気に始まりました)楽しそうです。一緒にやると、後半速くてついていけません。 今日も楽しく幼稚園の一日が終わります。 「ま~たあ~し~た~♪(ソ―ソラ―シ―ド―♪)ごきげんよう。」 |

| 応援していただいています |

ゴシゴシ、ガチャガチャ、シュッシュッ…「コロナ感染拡大がたいへん!」と世の中が騒然として以来、毎日欠かさず、子ども達が使ったものや施設の消毒が続いています。 従来の園の仕事に1時間の作業がプラスされ、ただでさえ多忙を極める幼稚園の仕事が、超多忙化しています。 働き方改革?遠い昔にそんなことを聞いたような…職員は目の前に来る仕事や研究に、次から次へと忙殺されています。 ある日、「消毒に必要な雑巾が少なくなってきています。ご家庭の余ったタオルやTシャツなどの布がありましたら、分けていただけると…」と先生方がお話しました。 なんと、早速次から次へと、小さく切った布や手縫いしていただいたものが、連日届くようになりました。 好きな遊びで活用する空き箱なども、たくさん、様々な種類のものを頂いています。子ども達はお陰様で、伸び伸び創作意欲を発揮することが出来ています。 お店屋さん、武器づくり、お家、食べ物、隠れ家等、生活からの発想、自分の思い描く物語などから、様々なものがつくり出されます。そばで見ていると、できたものを一生懸命説明してくれたり、一緒に遊びに誘ってくれたりします。 幼稚園は、保護者のみなさんのあたたかい支えにより、子ども達の意欲ある活動が広がっています。どの子も楽しげに、そして満足げに遊びに浸っています。 幸せな時を過ごす姿です。 子ども達の大切な時期をあずかっていることを改めて感じています。 |

| ワクチン接種記 その1 |

コロナワクチン打ちました。ファイザー社のワクチンでした。 注射を打ってもらったのは、私の父の事ですが。 私の住む町の高齢者対象者のワクチン接種が始まり、父の注射に付き添いました。 市の職員、医療関係の方々が案内、受付、通路案内等、要所要所に立ち、丁寧な対応でスムーズに進むことが出来ました。 病院玄関からエレベーターホールに進み、地下一階に下りました。地下駐車場が接種会場です。雨天や冬でしたら高齢者には厳しい場所ですが、この日は天気が良かったので大丈夫でした。待機する椅子は、高齢者が対象のためか、本人の椅子と付き添い者の椅子がペアで並べられていました。 申し込む時は、電話が全くつながらず、妻がネットで予約をしても、「この会場×、次のこの会場、これも×、最終的に市民病院だったら、この時間枠の申し込みができる、となってる。」ということで、やっと予約が取れました。 市民病院は少し山手にあります。独居の高齢者、または歩けない方にとって通院がたいへんです。いや、まず予約する時点で高いハードルを越えねばなりません。世の中で、ワクチン接種にかかわらず、福祉関連でもれていく人が相当数いらっしゃるのではないかと、ふと考えました。身近な行政によるサービスも自ら情報を得ようとしないと伝わらないことが多くあります。 両親のことで、市民サービスに相談に行き、初めて知ることがたくさんあり、求めれば丁寧に対応いただけました。ただ、書類の不備は小さなことでも通してもらえず、さらに休みをとらねばならないこともりました。手続きも私の理解能力が追い付かないこともあります。じっくり説明を聞くことも限られた時間では難しいこともありました。 とは言え、準備にはそれなりに手間を要しましたが、当日は待ち時間をのぞいてスムーズに進みました。 車から車いすに乗り換え、上記の通り案内されて待機場所に着き、となりに用意された付き添い席に座って待ちました。 呼ばれて医師の問診を受けました。体温、体調、体質、病気等について問診があり、使用中の薬品の確認の後、接種の順番待ちです。 呼ばれて、さあ注射です。この小さな注射器にワクチンが入っているのです。接種される父は眼が見えないので、私の方がそばで注射の様子を食い入るように凝視していました。透明なワクチン液、上腕に針が3㎝以上垂直に入り、女性医師が「痛くないですか?」と尋ね、父が「ぜんぜん、いとおませんわ(痛くありません、大阪商人ことばでしょうか)」と、あっけなく終了。 「15分ほど、様子を見てくださいね。何もなければ終わりです。」とタイマーを渡されました。待っている間、父と同年代ぐらいの紳士とコロナ禍について世間話をして、次の予約の確認案内がありました。「3週間後の同じ時刻に2回目を行います。」と通知書を受け取り、帰りました。 待ち時間はありましたが(問診がていねいでした)、案内の係の方が多く配置され、丁寧に対応があり、迷うことなくスムーズでした。 全国でワクチン接種がなかなか進んでいませんが、一日も早く国民全員に行き渡り、安心して暮らせる日を願います |

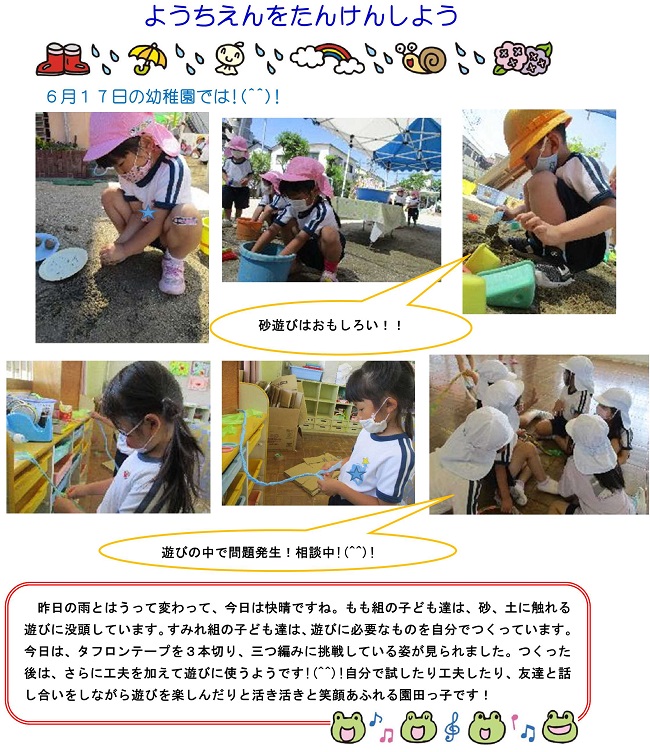

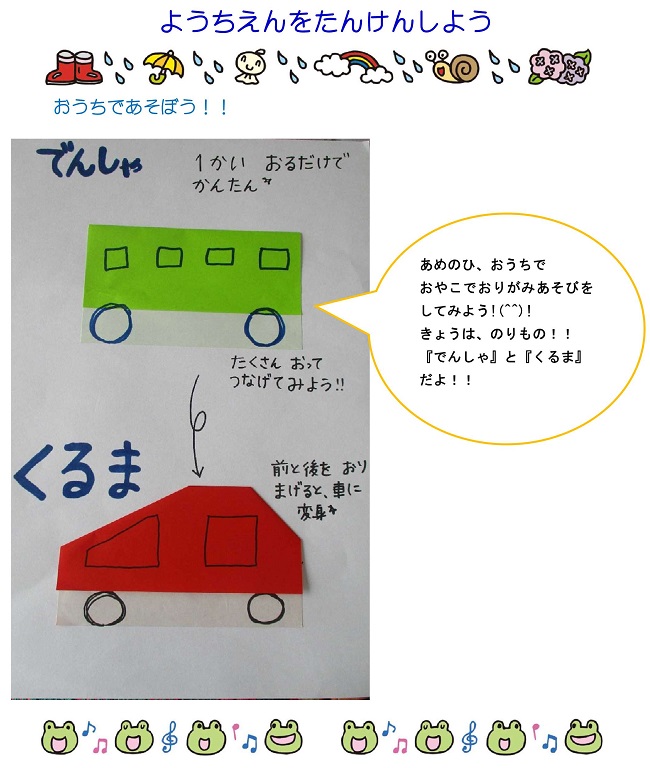

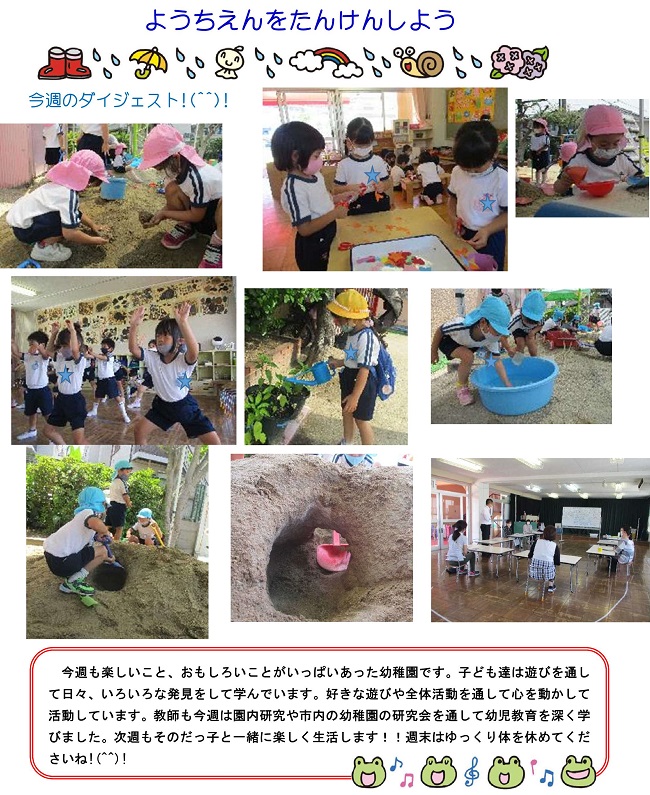

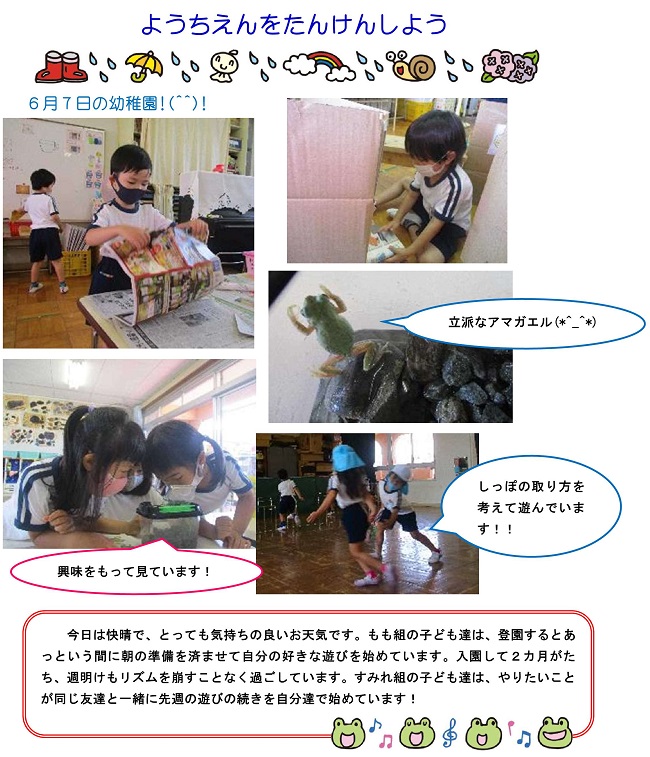

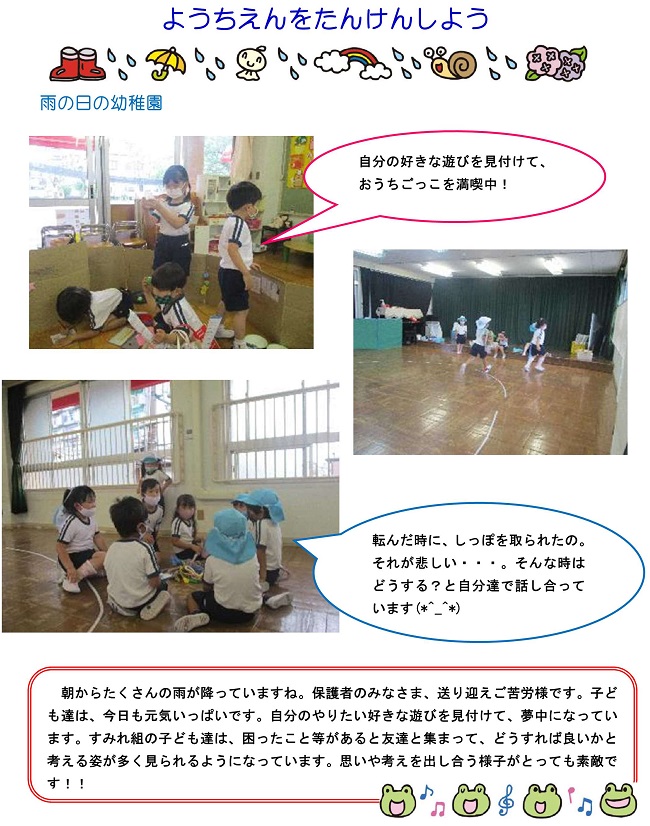

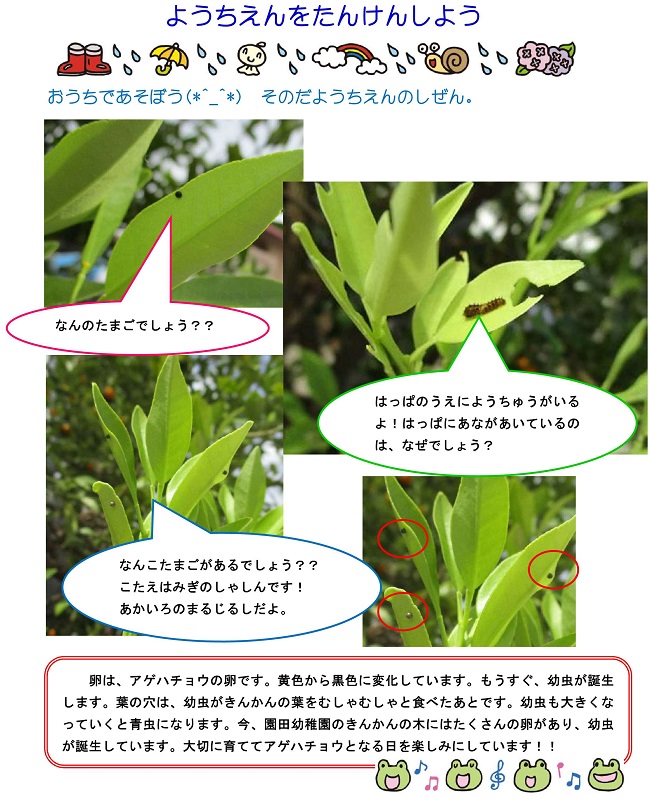

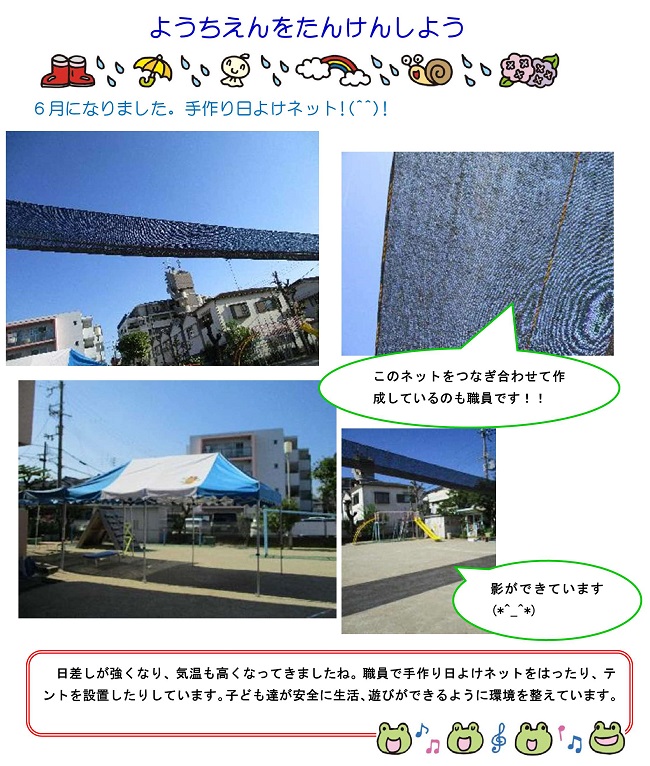

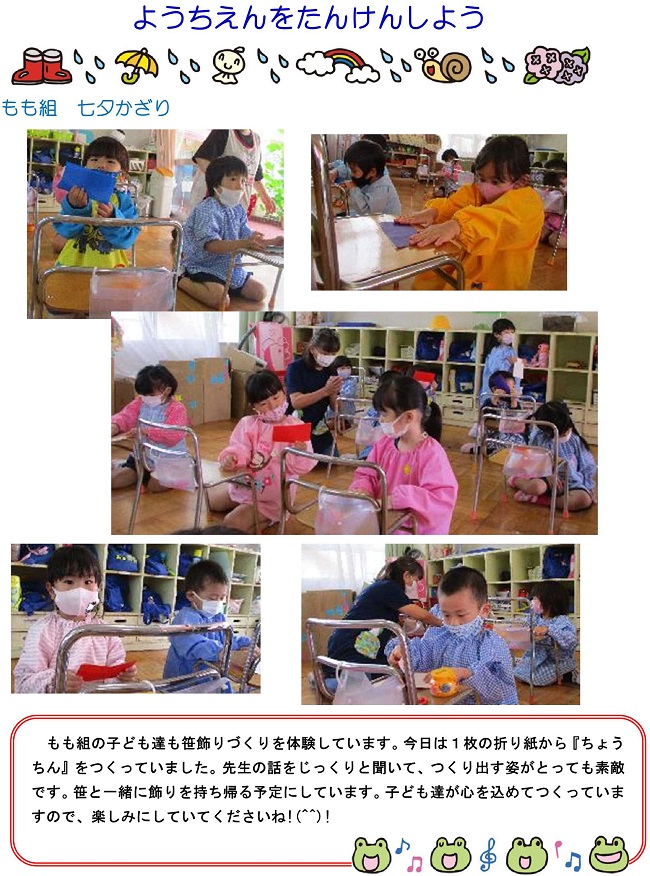

~きらきらかがやく そのだっ子 No.58~

~きらきらかがやく そのだっ子 No.58~