2021年8月アーカイブ

| 草食オヤジが行く |

|

先ほど、注文していたお昼の弁当をある先生が代表で受け取りに行き帰ってきました。 お店が比較的すいていたようで、出てすぐ戻ってきました。中身はきっと私の好きなあの弁当だと思います。何度か食べて、あのおいしさがよみがえってきます。 日頃の多忙な中でのささやかな楽しみのひとときです。 その中には、私は入っていません。 いえ、私が入れてもらえない訳ではありません。本当です。本当ですよ!...と、私は思っていますが... 実は、私、お昼の弁当が野菜、豆類、豆腐だけなのです。たまに、ゆで卵かハム、ウインナー、鳥のささ身が入ることもあります。しかも、朝食は以前から摂っていません。(成長期の子ども達は体づくり、活動のため「早寝、早起き、朝ご飯」は大事です。私の体の都合で誤解されませんように) え?それで大丈夫かって?それが意外に大丈夫というか、自分に合っているというか、生の野菜が体にしみこんでくるような気がします。夜は自由に食べています。時々好き放題食べ過ぎることもありますが... たまに、断食にもトライしたいとも考えています。 というのは、病気を少しでも改善したいと考えているからです。数年前に大病をして反省したのですが、愚かな私はそのことを忘れがちになり、お医者さんからも怒られっぱなしなのです。 最近のオートファジー理論やヨガの師匠の食事を参考に今の形になりました。まだ、途上ですし、医学的な検証をしつつ、かかりつけ医の先生とも相談しながら改善を考えています。 期間はまだ短いですが、少しずつ体重、体脂肪率が減少し、血圧も正常を保っています。 まだ、人間ドックを受けていませんが、今までよりは数値がよくなっている予感があります。(あくまでも個人の感想です) 本園の教頭先生がHP更新を継続して頑張っていることから、ブログで幼稚園のこと(いや、ほとんど自分のことばかりや! と、炎上のつっこみをさらりとかわし...)を書き続けようと決心しました。文章を書くのは苦手で、熱しやすく冷めやすい三日坊主の私ですが、「継続は力なり」は真実です。続ければ、何かが形づくられます。 「何もない原っぱに一本ずつ花を植え続けると、そこはいつか花園になる。だから希望をもつことが大事なんだ。」と、アウシュビッツから生還した100歳を越えたユダヤ人の方が講演でこのようにおっしゃっていました。 小さな園児たちが「継続は力なり」という真実を体験する、そんな教育を目指したいものです。(まずは、私自身、三日ボウザー<三日坊主が習慣となっている人の意味(私がつくりました)、なんかカッコいい響きです...>から、ツヅケルンダーZに変身!) (上のカッコ書きを読むと不安かも...ご安心ください。園田幼稚園職員がんばってます!) |

| 希望 |

|

朝、園庭の空が急にかきくもり、「風も吹きだしたから、雨かもね」と先生方と話しているうちに、突然強い雨が降り出しました。 記録的な大雨が九州はじめ全国に甚大な被害を引き起こしています。 こんな中、8月20日~9月12日の期間、4度目の緊急事態宣言が発令されることとなりました。感染拡大の勢い、感染者数、子どもへの広がり、医療崩壊の危機等、心配や不安が増してきました。 小学校では、修学旅行や自然学校、体育大会、図工展、音楽会、授業参観など、様々な学校行事があり、計画変更や対策に追われ、教育活動への影響が心配されます。 園田幼稚園でも早速わくわくランドの実施や園外保育の時期、バス会社との連絡調整等に大わらわ。運動会やその他の行事、研究を推進するなど、重要な取り組み変更や検討も考えなければなりません。 コロナ禍ですが、子どもへの感染への広がりが、従来より多くなってきている印象があります。子どもの安全、保育の保障、育ちを伝えること、慎重な検討と保護者のみなさんにご理解とご協力をいただかねばなりません。 昨日、録画していた医療現場の番組を観ましたが、相当厳しい状況のようです。想像はしていましたが、物理的に困難な状況で、どの患者さんにも100%の治療を行えないことが起きているそうです。医療関係者は人の生死と向かい合う現場で、体だけでなくメンタルが大きなダメージを受けているのではないか心配です。 私達も多忙な状況に流されず、目指すものをしっかり見据え、一つ一つ丁寧に慎重に取り組んでいかなければなりません。 この原稿を書いている時に、嬉しいことがありました。新しいお友達が入園することになりました。9月からすぐそのだっ子と友達になり、楽しく過ごせそうです。 気分がふさぎがちになる状況ですが、この出来事だけで「希望」という言葉が浮かびました。 子どもの存在が私達に何か力を与えてくれるのかも知れません。 なぜでしょう。小さき弱き者ではなく、子どもから育ちの力を感じるのか、「希望」を感じたのでしょうか。不思議です。 |

| ヨーガ入門 たのもう!(ドンドン) |

|

久しぶりの出勤です。 市の節電週間により園を閉めておりました。毎年この期間に職員は有給休暇をとっています。 今年は、全国幼稚園教育研究大会を兵庫県で行う年で、本日がその開催日です。ただ、コロナ禍により、ZOOMでの参加と急遽変更となり、大会関係の先生方も休み返上で大変であったと思います。(来年は東京だそうです) 園田幼稚園から大会運営に参加する先生もあり、休み明けですが、いきなりダッシュするような状態で、緊張を要する一日でした。 私?私もたまりにたまったメール処理から始まり...う~ん、し、しごとをしてい...ま...す。 一通り仕事を処理して、書きかけていた何本かブログ原稿を仕上げようと思いましたが、ダメですね。なぜか気分が乗りません。 「利他」について気付きがあり、子育て、教育について書こうかな、と思いましたが少し重い。肩ひじ張るのもしんどいので、ヨーガ(ヨガとも言います)のことでも書こうかな、と突然浮かびました。(幼稚園と何の関係もないようですが、やりようによっては価値があると思っています。ただ、生半可な理解で教育現場に入れるには、もう少し学びが必要であると思います) 私の体は、年を重ねるうちに、大病をしたりして、かなりガタがきております。体をだましだまし仕事しているなかで、少しでも改善するにはヨガをするべきだ、とありがたいご助言を頂いてきました。しかし、おじさんが(おじいさんが)ヨガ?おしゃれな方々がするものと思い込み尻込みをしながらも、お試し三回に参加しました。まわりは女性ばかり。隅っこで好奇の目にさらされながら始まりました。 柔軟体操のように思い、ゆっくりポーズをとってじっとすると軽く考えていました。 しかし、次から次へとポーズ(アーサナと言うそうです)が変わります。 しんどい。汗がしたたり落ち、眼に入ります。呼吸と動きを合わせるように指示されます。 アシュタンガヨガというもので、アメリカのマドンナやスティングなど、多くの方が取り組んでいるものらしいです。先生は男性で、他の生徒さんは、かなり出来る方ばかりです。私の年齢の人は皆無で、レベルの高い生徒さんと1時間30分ずっとやり切ります。 私は、もちろんほとんど形になりません。脊柱管狭窄症により腰、背骨、右足が利かず、走ることもできません。でも、病院でも改善せず、体の根本から改善するのに良いとヨガを強く勧められつつも逃げ回っていた私。 やってみて何もできず、しんどい。呼吸、瞑想、先ほどのアーサナ等、まわりとはぜんぜんレベルが違い、年齢的にもかなり遅い感がぬぐえません。 でも、やってみて錯覚かも知れませんが、自分なりに何かを感じます。若い時に簡単にできていたこと(片足立ち、肩倒立、ブリッジなどなど...)が何もできなくなっている弱った自分の体。ショックではありますが、自分をしっかり見つめ直すことにつながりました。 幼稚園の研究で、子ども達がスモールステップでできることが増え、世界を広げられるよう支援していこうと話していたことも思い出しました。人と比べず、より良く生きるために少しずつできることを積み重ねていく、これを大事にしてくんだ!オヤジンガヨガ(アシュタンガヨガにほど遠い)でやっていくんだ! しかし、しんどい...三日坊主に... 取りあえず、ここに宣言しておけば引き下がれない。ブログの場を私的流用することをお許しください。 幼児教育に生かすため、自ら学ぶ姿を示し、そして子ども達の可能性を広げるものの学びを進めていきたいと思います。(おっと、自分の言葉に酔ってはいけません。三日坊主になったら...恰好つかないし...心のかすかなつぶやき...ブツブツ...) |

| 園庭開放は大賑わい |

|

「あの日を忘れてはいけない」76回目の広島原爆の日を迎えました。 今、園庭では久しぶりに子ども達や先生方の明るい声が行き交っています。 コロナ禍の日々が続き、デルタ株による感染者の急激な増加による不安が全国に広がっていますが、園庭開放の園田幼稚園は平和な場所です。 昨日は大阪で38.9℃まで気温が上がり、台風の影響か雲がでいる今日はややましかな、という感じです。湿度は高いですが、時折園庭を吹き抜ける風に救われています。 フラフープにチャレンジする子、三輪車をキコキコこぐ子、先生に見守られながらうんていにぶら下がる子、スクーターでスイスイ走る子、泥んこで雪だるまをつくる子、すべり台でスルスル滑り降りる子、たらいの水をくんだり、砂場にまいたり、スコップや型で土遊びをしたりして、思い思いに楽しんでいました。お母さんと話す先生や親子で遊ぶ姿もあり、いつものにぎわいが戻りました。 「『幼稚園に行くよ』と言うと、早起きしたんです」「『毎日幼稚園に行きたいなあ』と言ってるんです」など、お母さん方からうれしい声もお聞きしました。先生方には嬉しい言葉だったと思います。 この3日後、長崎原爆の日です。当時を知る人がほとんどいらっしゃらなくなってきました。もの知らずの私は例のごとく、関連書籍で分かりやすい本はないかと、行きつけの本屋さんに寄ってみました。いつもそこで思うのですが、次から次へと読みたい本、読むべき本が目の前に現れ、その世界の広さを前に途方に暮れてしまうのです。一方で世界の広さにときめきを覚えることも確かにあります。 数ある本のなかで、「世界でいちばん幸せな男」という本が目に飛び込んできました。 アウシュビッツ体験から生き残った方の本です。100歳を越え、今はシドニーに住んでおられるそうです。昔、フランクルの「夜と霧」を読んだりしましたが、アウシュビッツ関係は苦しく、何年も手にすることはありませんでした。 原爆について考えようと思っていたのに、なぜかこの本が気になり購入し、一気に読みました。決してうまく書かれた本ではありませんが、TEDでも講演されているので、それも観ました。 ネタバレになるのでここでは書きませんが、人としてこの方ののような思いをもって生きたいな、と人として大事なことを教えてもらえました。 こうやってわき道に逸れることができる世の中は、平和であると改めて思いました。 一方、この世の中で私のようにのんきに過ごせない人もいることも、ふと心によぎりました。 |

| 大事だよ! 早寝早起き朝ごはん |

|

午後10時以降に就寝する就学前の幼児の割合は、約30%にのぼるという民間機関のデータがあります。「義務教育に関する意識調査 H17文科省委嘱調査」では、朝食をとらないことがある小・中学生の割合が、小学生15%、中学生22%でした。平日24時以降に就寝する小・中学生の割合は、小学6年生で12%、中学生で64%となっています。 古いデータではありますが、現在も大きな問題として取り上げられています。国立教育政策研究所のH15年度調査では、毎朝朝食をとる子どもほどペーパーテストの得点が高い傾向が見られ、小5から中3のすべての学年、教科で同様の結果でした。 このような調査結果と同様のことは以前から言われていることですが、子ども達の学習意欲や体力、気力の低下と相関関係があることが明らかになりました。 子ども達の健やかな成長には、「よく体を動かし、よく食べ、よく眠る」という子ども達本来のライフスタイルを取り戻す必要があります。 幼い子ども達を見ていると、一生懸命さやひたむきさを感じます。見ていて飽きません。 その子ども達が無気力で、本来の力を発揮できず、また伸びる可能性を小さくしてしまうのは残念です。 生き方は人それぞれかも知れませんが、子ども達が自ら伸びていく力や機会を整えるこ とは、私達大人がやらねばならないことだと思います。 些細なことかもしれませんが、「大事だよ、早寝早起き朝ごはん」と、このことを毎日の生活で子ども達が続けられるよう伝えていきたいと思います。 |

| マンボウに注意して |

|

マンボウと言っても、海で泳ぐマンボウではなく、ご存知、新型コロナ感染症の「まん延防止等重点措置」のことです。8月31日まで続くそうですが、医療関係、飲食関係、遊興施設関係の方々、また、取引業者や関連業種の方々はまだまだつらい状況が続きます。 夏休みではありますが、園でも人の出入りが毎日のように続いています。 兵庫県でも毎日のように新規感染者があり、油断はできません。 私事になりますが、仮に私が感染すると、夏休みではありますが、家族、幼稚園職員、訪問者の方々に感染する可能性があります。通勤途上(バス、電車、バス)の人々にも影響がでます。 私は高齢の両親の介護もあり、感染させるとたいへんなことになります。家族も感染するとなると、誰も介護が出来なくなり、どうすればよいかを考えると恐ろしくなります。 ワクチンを打ってもブレイクスルーで、再び感染することもあると聞きます。 このパンデミックを鎮静化するのは、ワクチン接種、従来より取り組んできた三密を避けること、マスクの着用、消毒を続ける、これらのことを社会全体で協力していかねばなりません。誰かに重荷を負わせる訳にはいきません。 今も重荷に苦しむ人がいます。常にとは言いませんが、時々思いを馳せることは大切だと思います。 私は24時間頭から離れない訳ではありませんが、時々コロナ禍で苦しんだり、悩んだりしている人々はどんな状況のもとにあるのか、ふと考えます。 今も尼崎市内で感染者が出ていないだろうか... 一日も早く、マスクなしで子ども達が笑顔で走り回る幼稚園を目指して、みんなで「ハッスル、ハッスル」 助け合いましょう。(もしできるのなら、特効薬を誰かつくってください<(_ _)>)

|

わくわくランド・ふれあいランド

8月の予定を公開しました。

詳しくはこちらから → すこやか子育て支援

PDFはこちらから → 8月のふれあい・わくわくランド

| エウレカ(その3? 久しぶりで忘れました) |

|

虫取り網の竹の柄を持ち、木を見上げる後ろ姿は、いつの時代も変わらないと思いながらボーっとしていると、自分の幼い頃の夏休みの気分がよみがえってきました。 時間が無限にあると感じ、ノープランでのんびりすごし、2階の自分の部屋のたたみの上で寝転がり、窓から見える青空の白い雲の動きを何も考えず見ていた平和な日々。 退屈に思うことはなく、気のおもむくままに漫画本や本を存分に楽しんでいた日々でした。今のようにPCがない時代でしたが、PCに親しんでいる今でも、PCのない時代を過ごせたことは幸せに思います。 何かいいことがあるという根拠のない楽天的な気持ちで過ごした子ども時代。時間の制約も感じないでのんびり過ごした夏休み。 朝は毎日公園でラジオ体操に参加し、公園で野球や遊ぶ約束をしながら朝食を食べに帰り、真夏の日差しの中、野球や様々な遊びに興じ、昼寝をしたり、本を読んだり、音楽を聴いたり、子どもなりの自由な気分で夏休みをのーんびり過ごしていました。 市民プールに友達と行き、帰りにセミの声を聞きながらアイスを食べたおいしさ、幸せな時期でした。(勉強のことは出てきませんね) ちょっと感傷的になって、気のおもむくまま書き連ねてしましました。 こんな私でも(きりっとした表情で)、今は勉強することもあるんです。幼児教育は奥深いですね。先日モンテッソーリ教育の本を読み、「ふむふむ、な~るへそ~」とうなずくことばかりです。ほんの一部を次のように覚え書きで書き留めました。 "モンテッソーリの子育てを知る5つのポイント ①大人と子どもは違います ・行動の目的が違う。 例)掃除 大人...掃除用具を使って効率よく完璧にしようとする。 大人の目的は「結果」 子ども...効率はあまり関係ない。 ごみを一つ一つつまんで集める。 掃除の「過程」そのものが目的。 ②子どもの動きをよく見ましょう ・目の前の子どもを「自分の目で」しっかりと見ることが大切。 繰り返しやっていること 興味を示していること ・子どもが「なぜそうするのか」「何に困っているのか」よく見る。 どう手助けすればいいのか、ポイントがはっきりしてくる。 ③子どもはよく見ています ・大人や友だちの動きをよく見ている。 ・幼児期の子どもは、どうやったらうまくできるか知りたい。 「自分自身の動作の主人公」になりたい。 ・子どもに何かを教えようとする時 まず、大人が黙って目の前でやってみせる。 子どもは動きをじーっと見ながら頭を働かせている。 ④教え方にはコツがあります ・子どもに何かを伝える ひとつのことだけを伝える。あれもこれもと欲張らない。子どもは混乱する。 ひとつだけ見せると、しっかり見て理解する。 次に、順序だててゆっくりとやって見せる。 一つ一つ丁寧に、正確に、繰り返し見せる。 子どもは分かるようになる。 (山本五十六氏の教育の名言にある「やってみせ、言って聞かせて、させて見せ、ほめ てやらねば人は動かじ」と通じますね) ⑤何度も繰り返しやることで成熟します ・子どもが一つのことを集中して繰り返しやることがある。 何度でも何日でも繰り返される。 やがて子どもは晴れやかな表情になり、「自分で決めて」終わりにする。 繰り返しやって充実感や自信を得て、熟成させたとき、次のステップへチャレンジ する意欲が湧いてくる。" (出典元:月刊クーヨン増刊0~6歳のいまをたのしむモンテッソーリの子育て(2010年3月号)) 当然のことが書かれていますが、大人の発想とは大きく違うことに改めて「そうだった」と思いました。例えば、①の掃除をとっても、確かに子ども達はゴミをひとつまみずつ拾います。その行為そのものを「やらないと」「これって楽しいな」「どっちがはやく拾うか競争だ」「たくさんひろうよ」「お友達とやってて、なんか楽しい」と思いながら取り組んでいる様です。 時間や効率に関係なく過ごせた子どもの頃の夏休み。上記の子育てに近い状況にあったのかも知れません。 たっぷり自由を与えてくれた親に感謝。 |

| 朝の狂騒曲 |

|

夏休み前であれば、8時半の開門頃から、職員室の電話が鳴り、電話を受ける職員が走り、門では「おはようございます」のあいさつをする職員(私、園長)、消毒・健康観察カードの確認(養護教諭)、登園する園児を迎え保護者と話す担任の先生方、と総動員である。その合間にもさらに何本もの電話があり、また応対に走る職員。 園には登園の西側の門と東側の主に職員、来客者が出入りする門がある。都合で遅れてくる園児が「ピン、ポ~ン」と登園。「ハーイ、お待ちくださーい」と鍵を開けに走る職員。 勤務時間の違う職員の登園で「ピン、ポーン」「ハーイ、お待ちくださーい」と走る職員。 そうこうしている中で、「せんせーい」と職員室に来る子ども達。 保育室や部屋の前で、何か困っている子どもがいたり、元気いっぱいで遊びたい気持ちいっぱいの子どもがいたり、様々な様子の子ども一人一人に寄り添う先生方。 朝の開門前から、施設の準備、安全確認、打ち合わせ、電話対応、迎え入れ、登園者開門対応、外来者対応等、小一時間に一度に集中する朝の喧騒。先生方、職員が全員走り回る朝の時間。まさに「狂騒曲」が流れているようである。 その中で「おー、今日も始まったぞー」という気持ちが湧き上がる。 季節や天候によってもまた様相は変わる。雨の日は特に大変で、園庭は全面ぬかるみで、もう少し工夫できないものかと考えているが、なかなか妙案が浮かばない。 遠くから親子で、さらに下の幼い子どもさんも連れながら、毎日登園して下さる方もいる。 雨の日も風の日も、暑い日も寒い日も欠かさずの登園である。 いろいろな思いで登園する子ども達が、朝の狂騒曲の渦に飲み込まれていく。

夏休みの朝、そのだっ子はみんなどうしているのだろう。まだ、終業式から数日だが、ふと普段の朝を思い出す。

|

| 幼稚園は夏休みも大忙し |

|

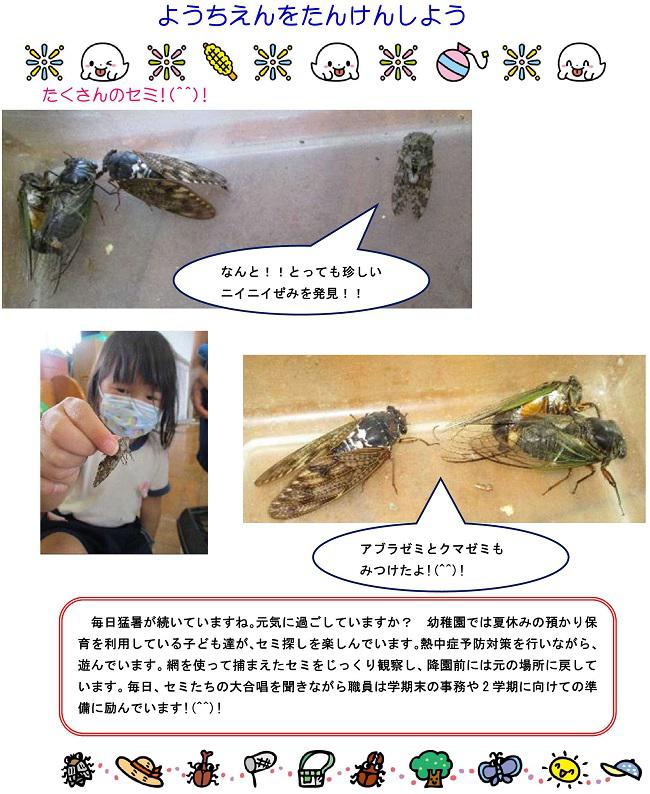

昨日に続き、セミの声につつまれた園庭で、親子で砂遊び、たらいでの水遊び、三輪車(おニューです)に乗るなど、楽しく過ごしてもらっています。おっと、テラスで絵本を見ている方もいました。 「HPをいつも見ています」と、嬉しいお声もいただきました。教頭先生が園の生活を毎日更新していて、楽しみにしている方がたくさんいます。きっと、今年も200号越えとなることでしょう。 昨年に引き続き、コロナ禍の中、次の3つのことを大事にして今年度も園の運営、保育、行事の取り組み等を検討しています。 その3つは、当然のことですが、「①子どもの命、安全を守ることを第一に考える。②保育の質を維持する(むしろ向上する)工夫を行う。③子どもの育ちを伝える。」です。 園庭開放が終わるとすぐ、1学期の振り返りを各自の目標から保育、子どもとのかかわり、環境構成、保育準備、教材研究、育ちの発信、コロナ対応...園務について等、各項目について振り返り、2学期に向けての見通しをプリントにまとめて配布されました。 事前に書かれた内容について報告し合い、検討を行いました。 5分休憩後、研究について取り組み方針等の検討を行い、アッという間にお昼となりました。食後の睡魔に襲われることもなく、話し合いは続きます。ポンコツの私は、「ふんふん」「そうそう」「ふ~ん」「なるへそ(なるほど)」「そうだね」「え~っと」のフレーズを使いまわし、オーバーにリアクションしておりました。(きっと、「怪しいなあ、わざとらしいなあ、あれ?尋ねても目が泳いでるぞ」と思われていたと思います) 世間では、幼稚園や学校は夏休みでゆったりしていると思っていると思います。しかし、現実は上記を濃くしたような様子が実態に近いと思います。人数が少ないが故に、一人一人が抱えるものが多く、一人も気が抜けない、なかなか休めない状況です。 本日の各自が作成した振り返りは、家庭で考え作成してきたものです。 教師という仕事は魅力ある仕事ですが、この多忙感を軽減できないものか... 園長がもっと活躍して軽減に尽力すべきですが、私の要領が悪く、かえって仕事の邪魔になってしまうことがあります。誰か良いお知恵を授けて下さい。どうかポンコツの私に力を与えて下さい。(最後は、何とか頼みですか? 知恵をもっと絞るべきですね。 まずは足を引っ張らないことから...( ´艸`)by天の声 ♪裏でチゴイネルワイゼンの曲が流れています♪) |

| ♪草食親父はじめました(冷やし中華はじめましたっぽく)♪ |

|

人は私のことをそう呼ぶ。(知らん?)内蔵脂肪が多く疾病をかかえ、多方面の方々から「そのだらけ切った生き方を根本から治すべし!心と体を根本から叩き直せ!」と叱咤激励というか叱咤叱咤を受けて来ました。 人生の折り返しをとっくに過ぎてかなりの年月が過ぎました。幼稚園で清らかな子ども達を前にして、けがれたままの私でよいのか。頑張れと人に言いながら頑張らないできた私。体はあちこちポンコツ化して、精神も純粋さからほど遠くにごってしまいました。 ここでもう一度体を鍛え、精神と体を浄化しなければならない! 三日坊主の私は、公に宣言し、後には引けないところへ追い込んだのであります。 (天の声 朝令暮改という言葉がありますが...) 某国のディープステートではありませんが、私の昼食が闇の勢力により、生野菜と豆、豆腐等のみとなったのです。しかし、情け深い闇の勢力は、夕飯はほぼ通常のメニューを許してくれました。朝はありません。さて、どのような体になるのか、ほぼ実験されている状況です。かれこれ3週間は過ぎたでしょうか、意外に調子は良いようです。 目に見える変化はありませんが、体重と体脂肪は減少してきています。体質については、お医者さんに診ていただくことで確認をしようと思っています。 さて、体を鍛える方はどうでしょう。瞑想を行い、体を鍛錬する。このミッションを自らに課し、浄化され清らかなオーラに包まれた姿で、2学期、そのだっ子と出会います。(精神と体はこれから...これがたいへん(-_-;)) ものごとを続けることが最も苦手な私。園田幼稚園の職員の粘り強さに感化され、大ぶろしきを広げてしまいました。また、ご報告いたします。(私的なことで済みません)<(_ _)> |

~きらきらかがやく そのだっ子 No.90~

~きらきらかがやく そのだっ子 No.90~